.

Feue mes parents exploitaient une ferme avec bétail (la fierté de mon père) et divers champs situés entre Villy et St-Triphon-Gare, ainsi que quelques parchets de vigne au-dessus du hameau de Villy. Comme c'était une tradition incontournable pour les gens de la terre de notre pays, chaque année nous nous rendions au Comptoir Suisse, sis à Beaulieu dans les hauts de Lausanne.

Pendant que mes parents visitaient les divers stands, surtout ceux dédiés à l'agriculture, ils avaient l'infinie gentillesse de me placer vers l'imposant stand des Jouets Weber, situé à gauche depuis la longue rampe d'escaliers d'entrée du Comptoir ; dans ce stand circulaient de nombreux trains « Tin-Plate 0 » des marques suisses BUCO et HAG, mais également les splendides et bouleversants modèles en fonte injectée à l'échelle produits par HAG, les plus que fameuses Re 4/4 I CFF de couleur vert-foncé brillant pour la caisse, gris-clair pour les bogies et gris-argent pour le toit, modèles arborant leurs numéros 401 (première série avec portes frontales) et 427 (deuxième série, dont les parois frontales étaient garnies de trois fenêtres d'égales dimensions). Je demeurai donc plusieurs heures dans cette ambiance, ne me laissant par contre JAMAIS distraire ni perturber par quoi que ce soit d'autre qui puisse se passer près de ces lieux bénis !

De cette fort lointaine époque des années 1950, je conserverai jusqu'à mon dernier souffle les souvenirs ferroviaires les plus émus, que ce soit au niveau des fameux modèles vus au Comptoir ou de la réalité, souvenirs principalement vécus en gare de St-Triphon avec, entre autres, en plus du passage des plus beaux trains irremplaçables qui aient pu exister, le tracteur de man½uvre de Bex Te II 235 conduit par le plus que légendaire Eugène Berner (qui ressemblait étrangement au fameux poète et chansonnier vaudois Jean Villard Gilles), les lanternes d'aiguille, les signaux mécaniques avancés et d'entrée, les feux lumineux de sortie, la paire de cloches à un et deux tons, ainsi que le poste d'aiguillage à leviers du type « Bruchsal » et bien évidemment tous les cheminots de l'époque gravitant sur le territoire de la gare, tout en arborant leur uniforme de fonction et coiffés de LA casquette, qui demeurera irremplaçable jusqu'à la fin des temps !

Mon nouveau réseau immortalise ainsi à la perfection ces moments merveilleux, car il est en quelque sorte une résurrection, à la fois de ce que j'ai pu admirer et vénérer jadis au Comptoir Suisse, mais également de l'ambiance ferroviaire réelle d'il y a plus de soixante ans. Je ne cesserai jamais de l'affirmer : les trains « Tin-Plate » BUCO et HAG des années 1950 confirment l'exemple le plus parfait qui soit de nos authentiques CFF, évoluant dans une nature et un environnement encore absolument intacts et imposant de ce fait un esprit helvétique à nul autre pareil, que finalement rien ni personne ne pourra supplanter. Le matériel roulant BUCO (tout particulièrement les fort élégantes locomotives 304 et 314) et HAG (notamment les plus que splendides voitures légères de 33 cm de longueur hors tampons) affichaient une identité suisse d'une telle force et d'une telle ampleur, qu'aucune autre marque « Tin-Plate » n'était en mesure de leur ravir, ceci bien que j'aie quelque peu amélioré l'aspect de mon matériel roulant par rapport à la production originale. En résumé, un possesseur de tels trains avait carrément les CFF en son domicile. BUCO et HAG s'affichaient carrément comme des trains patrimoniaux et patriotiques !

Remarques au sujet de la traction des trains :

En comparant les anciens véhicules-moteurs HO en fonte injectée (produits entre la fin des années 1940 et les années 1970, voire 1980 dans certains cas) des marques MAERKLIN, HAG et FLEISCHMANN par exemple, en plus de leur poids considérable, ces modèles étaient également munis de bandages en caoutchouc sur les roues d'un ou de plusieurs essieux moteurs, de façon à réaliser une adhérence optimale et de pouvoir ainsi tracter des convois dignes de la réalité. Par contre, sur les locomotives « Tin-Plate 0 », ces bandages adhérents en caoutchouc n'existaient pas. Les roues motrices des locomotives BUCO étaient par contre munies de bandages en laiton, de façon à favoriser une commutation efficace pour le retour du courant en direction du transformateur ; ainsi, même en cas de rails moyennement propres, les convois roulaient d'une manière régulière. Sur les modèles HAG, cette commutation s'effectuait efficacement grâce au poids important des locomotives, dont la caisse est en fonte injectée. Par contre, malgré la grande puissance de leur moteur de traction, les dimensions de leurs engrenages réducteurs et leur poids important, cette absence de bandages adhérents complémentaires ne permetait pas aux véhicules-moteurs « Tin-Plate » de tracter de très longs convois de wagons chargés, comme c'est le cas à l'échelle HO ; en effet, malgré que les roues de ces voitures voyageurs et wagons de marchandises tournaient indépendamment sur les axes préalablement bien lubrifiés, limitant ainsi au maximum la résistance au roulement lors du franchissement des courbes serrées (notamment celles au rayon de 37,5 cm), ces machines à deux essieux moteurs seulement tractaient en palier des rames de wagons chargés d'une dizaine de véhicules au maximum. Si les véhicules remorqués roulaient non chargés, le convoi pouvait bien évidemment atteindre une longueur plus importante. Par contre, sur mes trois locomotives MAERKLIN, les bandages des roues présentent une surface quelque peu rêche, ce qui augmente naturellement l'adhérence, par opposition aux bandages lisses des roues motrices des locomotives BUCO et HAG. Toutefois, en ce qui me concerne personnellement, je préfère nettement un convoi de longueur moyenne, mais par contre bien, voire lourdement chargé, car cela produit une musique ferroviaire vraiment digne de ce nom, correspondant exactement au merveilleux bruit offert dans la réalité par le passage de ces légendaires convois du temps jadis. A cette échelle, un train direct de cinq à six voitures à quatre essieux ou un train de marchandises de huit à dix wagons à deux essieux constitue déjà un beau et bien vivant convoi. Bien évidemment, la longueur du réseau et des voies de la gare déterminent automatiquement la longueur maximale des convois.

.

Remarques au sujet de la signalisation :

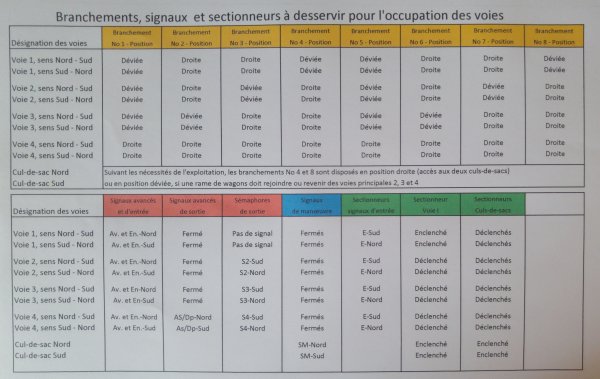

La signalisation de mon réseau correspond exactement au Règlement Suisse des Signaux du 1er mai 1947, que ce soit au niveau des lanternes pivotantes numérotées des branchements, des signaux avancés (disques basculants), des signaux principaux d'entrée et de sortie (sémaphores à une aile), de man½uvre (carrés basculant bleus avec croix blanche en diagonale), des cibles circulaires orange indiquant la direction d'un cul-de-sac suivant la position du branchement concerné, des cibles d'arrêt rouges, avec une bande en diagonale blanche, peintes sur les assiettes des tampons des butoirs ou encore des lanternes de queue des convois. A mon avis, cette signalisation demeure la plus parfaite qui soit, car basée sur la pure logique ferroviaire et donc aisément compréhensible par l'ensemble des ferrovipathes exploitants, qu'ils soient cheminots ou non.

.

Les "Divisions" (services) d'un chemin de fer modèle :

Tout réseau doit d'abord être construit, donc être muni d'installations fixes régulièrement entretenues, pour ensuite être exploité ; ces installations fixes sont, dans l'ordre, la voie avec son rail central pour l'alimentation en traction, les branchements, les butoirs, les signaux (domaine des installations de sécurité), l'éclairage général alimentant les bâtiments ferroviaires et privés, les quais et autres éclairages extérieurs, ainsi que le câblage électrique pour leur commande et/ou leur télécommande, câbles raccordés aux transformateurs de traction et de télécommande/éclairage. Finalement, ces câbles sont raccordés au poste central de commande électrique et électromagnétique de toutes les installations fixes et de sécurité. De cette façon, la construction dépend de la Division des travaux. A cette Division, il faut encore y ajouter l'aménagement du paysage et décor général.

Une fois ces travaux terminés, il s'agit de desservir les branchements et les signaux, de façon à ce que les trains circulent réglementairement ; cette tâche est assujettie à la Division de l'Exploitation; sur un chemin de fer modèle, la Division de l'Exploitation se compose au minimum de trois services distincts, soit la desservance des installations fixes et de sécurité, la circulation des trains et le service des man½uvres.

Ci-dessous, quelques nouvelles photographies, sans commentaires mais concrétisant les remarques ci-dessus :