Ce chemin de fer authentique était entre autre caractérisé par la variété à nulle autre pareille du matériel roulant et des types d'appareils gérant la circulation des trains (entre autres postes d'aiguillage à leviers, cloches des gares, lanternes d'aiguille, signaux mécaniques et lumineux - quatre feux au maximum, soit deux verts encadrant un rouge et un orange, sur les signaux principaux verticaux et le même nombre, soit deux orange horizontaux dans la partie supérieure et deux verts en diagonale sur la partie inférieure des signaux avancés de forme carrée -, block de ligne à courant alternatif, palettes de commandement des agents de gare, etc.). Quant aux agents de train, ils arboraient fièrement leur sacoche noire (contrôleur avec casquette à un galon) ou rouge (chef de train coiffé de sa casquette à deux ou même trois galons en ce qui les chefs de trains principaux ou CTP - à l'époque 17 agents CFF nommés à cette fonction -). N'oublions surtout pas les mécaniciens de locomotives, coiffés de leur emblématique casquette en toile noire et habillés de leur salopette et veste bleues et blanches verticalement rayées, ainsi que les agents de manoeuvre et autres ouvriers de gare arborant leur longue blouse bleu-foncé. Je revois également tous ces ouvriers de voie de mon enfance et de ma jeunesse, qui oeuvraient notamment en gare de St-Triphon, lorsque cela s'avérait nécessaire. A cela il ne faut pas omettre les titres de transport à la fois si mythiques et attachants, tels que par exemple les fameux billets en carton du type "Edmonson", généralement bruns (tarif entier en 2ème classe), bruns et blancs (demi tarif en 2ème classe) ou verts (tarif entier en 1ère classe) et verts et blancs (demi-tarif en 1ère classe), ces billets poinçonnés avec des pinces purement mécaniques et hyper résistantes des marques "Isler" et "Kohler". Cette variété tous azimuts faisait honneur à ses serviteurs, les nobles cheminots assumant fidèlement les tâches quelles qu'elles soient. A tous ceux qui ont vécu ces temps quotidiens bénis, il ne leur reste désormais plus que d'émouvants, de bouleversants, voire carrément de mélancolico-dramatiques souvenirs !

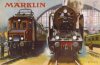

C'est à partir des années 1960, que certains passionnés par les chemins de fer, tels de divins visionnaires à nuls autres pareils, sentant le vent du boulet ou la tempête moderniste s'approcher, donc que leur environnement ferroviaire bien-aimé allait bientôt radicalement changer, “prirent le taureau par les cornes” et fondèrent diverses associations de sauvegarde d'éléments ferroviaires dignes de ce nom (entre autres Musée Suisse des Transports de Lucerne, Chemin de Fer Musée Blonay - Chamby, Vapeur Val-de-Travers, Vapeur de la Vallée de Joux, GFM-Historic, etc., etc.). Parallèlement, des clubs de modélistes ferroviaires se développèrent sur l'entier du territoire des divers pays européens (déjà dès les années 1930, car le modélisme progressait intensivement pour l'époque, notamment en ce qui concerne les emblématiques produits MAERKLIN aux échelles 1, 0 et 00), alors qu'à partir du milieu des années 1970, CFF-Historic, BLS-Historic, DVZO à Bauma, Bahnparc à Brugg AG, Bahnpanorama à Romanshorn, etc., etc. prirent leur essor, sauvèrent ainsi de la démolition et réactivèrent, telle une résurrection, une colossale quantité de véhicules ferroviaires du temps jadis de notre pays. De ce fait, durant plus d'une quarantaine d'années, ces témoins du passé helvétique furent majoritairement remis en état de marche et activés sur certaines lignes, ceci pour le plaisir évident de tous les ferrovipathes, ainsi que pour les personnes sensibles à une vision culturello-historique du patrimoine industriel de notre pays.

Cependant, face à la pandémie de Covid-19, qui est hélas encore loin de se résorber en ce printemps 2021, l'activité de ces associations et clubs s'en trouve considérablement ralentie, voire carrément mise à l'arrêt, ce qui a pour conséquence un manque évident de recettes perçues aux visiteurs et voyageurs pour couvrir les divers frais d'exploitation et ceux dévolus à l'entretien, les réparations et les révisions de leur matériel, d'où peut-être plane un certain doute quant à la reprise de leurs activités. Apparaît également un autre souci bien réel, soit celui de la relève des Anciens par les Jeunes. Bien que, par exemple, le Blonay - Chamby dispose aujourd'hui par chance de cette précieuse relève, y aura-t-il encore et toujours de jeunes forces, qui n'ont que peu ou même pas du tout connu ce chemin de fer béni, qui soient cependant prêtes à poursuivre l'oeuvre de leurs prédécesseurs ? L'avenir nous le dira déjà suffisamment tôt. Fort heureusement, demeurent encore le modélisme sous toutes ses formes et à toutes les échelles, ainsi que les témoins photographiques, la presse écrite (brochures, revues et livres abondamment illustrés), les divers films d'époque, les CD, DVD et vidéos (ces dernières qu'il est notamment possible de visionner via l'Internet). D'autre part, du lundi au vendredi, généralement l'après-midi entre 14.15 h. et 15.15 h., il est en outre possible de visionner l'émission “Eisenbahn-Romantik”, notamment présentée par Hagen von Ortloff (actuellement à la retraite) sur la chaîne allemande SWR; à partir du début des années 2000, cette émission présente dans un tournus une vision planétaire du chemin de fer et permet ainsi à tout un chacun de se replonger dans ce qu'il considère comme le paradis sur terre. Par contre, au niveau de l'univers ferroviaire authentique en trois dimensions, seuls subsistent encore aujourd'hui les divers chemins de fer muséo-historico-touristiques et le modélisme; les chemins de fer contemporains, mués en simples métros au niveau du trafic des voyageurs, sont à ce point aseptisés et fades, qu'à mon avis strictement personnel, ils ont hélas tout simplement perdu tout intérêt audio-visuel.

De plus, au sein de notre pays, surgit un gros nuage noir recouvrant le Musée Suisse des Transports de Lucerne, qui a décidé de très fortement réduire le domaine ferroviaire pour le remplacer par d'autres sujets; selon les renseignements obtenus au niveau du matériel roulant CFF, ne subsisteraient au sein de ce “Musée” plus que la C 5/6 2965 (jadis exposée en plein air face au Dépôt des Locomotives d'Erstfeld) et la locomotive électrique “Crocodile” Be 6/8 II 13254 (première locomotive électrique, désignée à l'origine par Ce 6/8 II 14254 et ayant effectué à titre d'essai sa première course sur la Ligne du Saint-Gothard le 14 septembre 1920, lors de la mise sous tension (à 7'500 V dans les débuts) de la section fraîchement électrifiée entre Erstfeld et Airolo). Au niveau des véhicules CFF exposés en ce Musée, le chasse-neige à vapeur X-Rot du Saint-Gothard a été repris et réactivé par Bahnpark à Brugg AG, la Flèche Rouge RCe 2/4 a été déplacée à Olten, l'Ae 8/14 “Landilok” est remisée à Arth-Goldau, la Be 4/6 12332 est retournée à Erstfeld et, finalement, l'Ae 6/6 11413 “Schaffhouse” est devenue propriété du Club San-Gottardo; elle a été transférée dans le Dépôt de Biasca, en compagnie de la Ce 6/8 II 14276, qui devrait être réactivée lorsque les finances le permettront.