Pour le ferrovipathe nostalgique et inconsolable du chemin de fer authentique, il trouvera par contre son bonheur auprès des chemins de fer muséo-touristiques, tel que par exemple le Blonay - Chamby dans la Riviera vaudoise, le DVZO de Bauma à Baeretswil dans l'Oberland zurichois, etc., etc., chemins de fer exploités de façon traditionnelle avec aiguillages actionnés sur place ou aiguillages et signaux généralement mécaniques desservis par un poste de commande centralisé entièrement mécanique à leviers du type “Bruchsal” ou électromécanique par boutons-poussoirs ou boutons pivotants des types “Hasler” ou “Integra”.

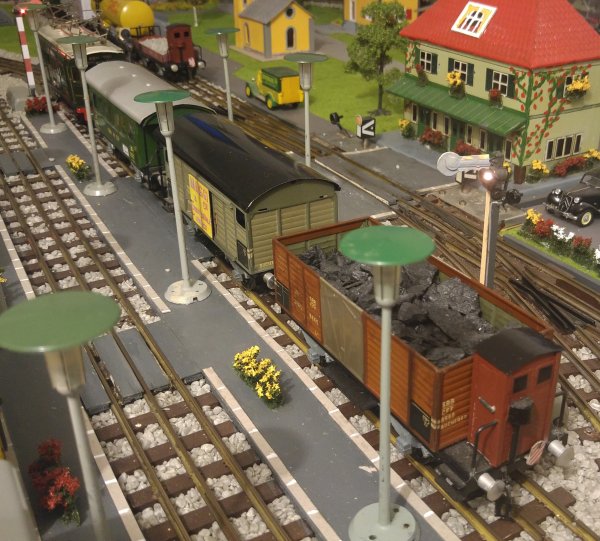

Au niveau du modélisme ferroviaire, c'est le système “Tin-Plate 0”, avec voie BUCO, qui me paraît demeurer le plus proche du système d'exploitation traditionnel des chemins de fer suisses authentiques à voie normale, ceci notamment du fait que l'attelage ou le dételage du matériel roulant ne peut s'effectuer que, comme dans la réalité, manuellement sur place de véhicule à véhicule. Au niveau des aiguillages (ou branchements), ceux-ci sont actionnés directement sur place au moyen du levier à tomme métallique compacte (contre-poids de maintien des lames dans leur position choisie), avec poignée en son centre pour actionner leur positionnement, ou par commande électromagnétique à distance à partir d'un poste électrique centralisé à boutons-poussoirs, desservant un électro-aimant double entraînant latéralement d'avant en arrière une barre de commande reliant à son tour la paire de lames par pivotement de celles-ci. Les aiguillages BUCO reproduisent les anciens appareils de voie, dont la paire de lames est rigide mais par contre pivotante de gauche à droite ou inversément à partir d'un emplacement unique proche du coeur (actuellement, dans la réalité, la paire de lames est souple, donc sans plus de point fixe de pivotement); à titre de précision, la lanterne noire se présente avec deux faces étroites affichant un trait blanc vertical (position pour le franchissement en alignement), alors que les deux autres faces larges affichent un “V” blanc renversé avec le numéro également blanc de l'aiguillage apparaissant entre les deux branches du “V” (position pour le franchissement en déviation), donc lanterne également pivotante et entraînée par le type de levier à tomme cité ci-dessus. Quant aux signaux (mécaniques ou lumineux), ils sont également desservis électromagnétiquement de la même manière qu'en ce qui concerne les aiguillages munis de cette technologie (l'électro-aimant actionne simultanément les parties mécaniques et électriques en mouvement du signal au moyen de tringles et la mise sous tension ou hors tension de la section isolée précédant chaque signal principal, qu'il soit de pleine voie, d'entrée ou de sortie de gare ou encore de manoeuvre dans certains cas. Par contre, les signaux avancés de pleine voie ou de sortie n'influencent pas la marche des trains.

Le réseau maintenant terminé, lors des ouvertures sporadiques à l'exploitation, je passe successivement de la fonction d'aiguilleur (desservance des branchements et surveillance des trains en manoeuvre), à celle de commis de gare affecté à la circulation des trains (desservance des signaux et des sectionneurs d'alimentation en courant-traction), puis d'agent de train (contrôleur ou chef de train pour la mise en place et le retrait des signaux de queue “de jour”) et enfin de mécanicien de locomotive pour la conduite de tous les véhicules moteurs en service sur le réseau.

Les descriptions chronologiques ci-après permettent ainsi de déterminer les multiples fonctions du ferrovipathe exploitant un réseau selon les critères cités dans l'alinéa précédent. Ainsi, en ce qui me concerne, après la construction de la superstructure (entièrement et magnifiquement réalisée par mon beau-fils Thierry), c'est au tour de celle de l'infrastructure, où j'ai exercé successivement les fonctions de monteur de voies, avec pose du ballast (par contre entièrement réalisée par mon épouse) et construction des quais de gare avec leurs passages reliant ceux-ci, ainsi que du passage à niveau non gardé du côté Nord, puis de celui de monteur des installations électriques de traction, de télécommande des signaux et d'éclairage du bâtiment principal de la gare, de la halle aux marchandises et des quais. Quant aux divers bâtiments privés ornant le décor du réseau, ils peuvent également être éclairés.

Voici donc, dans leur ordre chronologique, les opérations effectuées sur mon réseau pour la mise en marche d'un train puis, à son arrivée et son arrêt en gare, les mouvements de manoeuvre à prévoir pour l'adjonction ou le retrait de wagons; cette façon de pratiquer prend du temps, car il s'agit de s'assurer que toutes les dispositions de sécurité aient été préalablement prises. Dans la réalité lors d'une telle situation, quatre cheminots (chef ou commis de gare, ouvrier de gare, chef de train ou contrôleur et enfin mécanicien de locomotive) sont indispensables pour garantir l'efficacité exigée.

1. En fin d'après-midi, un train de marchandises avec service voyageurs (en français: MV -"Marchandises/

2. Disposer en déviation les branchements No 5 et 7

3. Ouvrir conjointement le signal avancé de pleine voie et le signal principal d'entrée Sud; le signal avancé de

4. Le train entre en gare et fait arrêt au pied du signal de sortie du côté Nord de la voie 2

5. Fermer les signaux avancé et d'entrée du côté Sud

6. Retirer le signal de queue “de jour” de ce train ; ce signal amovible est glissé tout à droite dans la fente

7. En vue d'un mouvement de manoeuvre pour l'adjonction de wagons stationnés sur le cul-de-sac du côté

8. Mettre sous tension la section isolée précédent le signal de sortie fermé de la voie 2 côté Nord, ainsi que

9. Avancer vers la partie Nord de la gare, en direction du signal principal d'entrée, de façon à ce que le train

10. Disposer le branchement No 3 en position d'alignement

11. Refouler le train en direction du cul-de-sac côté Sud desservant la halle aux marchandises

12. Accoupler le wagon en question à celui figurant en tête de la rame stationnée sur le cul-de-sac concerné

13. Une fois accouplée la rame de wagons, avancer en direction du Nord de la gare au-delà du signal d'en-

14. A l'arrêt du convoi en manoeuvre, fermer le signal de manoeuvre du cul-de-sac de la halle aux marchan-

15. Refouler sur voie 2, jusqu'à ce que la locomotive fasse arrêt au pied du signal de sortie Nord de la voie 2;

16. Entre temps, le crépuscule est tombé, alors que le signal de queue du convoi est désormais constitué

17. S'assurer que les branchements No 3 (sortie Nord de la voie 2) et No 1 (sortie Nord en direction de la

18. Ouvrir le signal de sortie de la voie 2 côté Nord

19. Le train est mis en marche et, lorsque le dernier wagon quitte la gare, s'assurer que le signal de queue

20. Le train s'éloigne dans la nuit. Lors du retour du train en gare, le train de la voie 2 devra à nouveau être