- 88 hearts

- 30 comments

- 52,031 visits

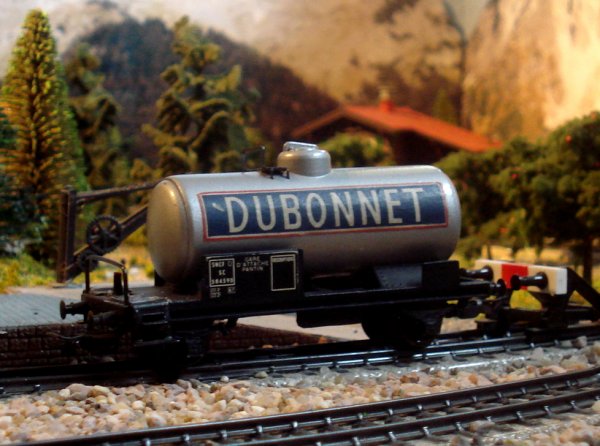

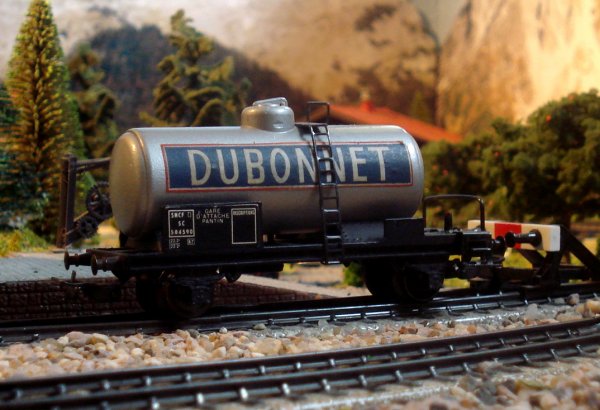

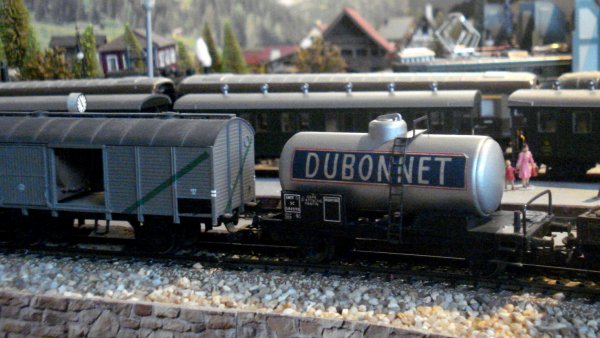

En date du 1er mars 2014, s'est tenue la fameuse bourse aux jouets de Payerne. A cette occasion, une chance inouïe et inespérée s'est offerte à mes yeux, soit le fameux wagon-citerne français VB, entièrement en métal et reproduisant un wagon destiné à la boisson alcoolisée typiquement hexagonale "DUBONNET". Ce wagon s'avère très rare et difficile à acquérir actuellement dans un si bon état de conservation; le voilà donc maintenant en service sur mon réseau, incorporé dans le lourd train de marchandises de transit. De la même manière que celle appliquée en son temps sur mon wagon VB "SHELL", j'ai également ajouté une paire d'escaliers pour l'accès à la passerelle, escaliers prélevés sur un wagon-citerne MAERKLIN mis au rebut de la série 4500; en effet, alors que ces wagons-citernes ont été fort bien reproduits par la marque VB, curieusement, les escaliers d'accès ont été sciemment ignorés, omission dont je n'arrive pas à en comprendre le sens.

Ci-dessous, quelques photographies fort évocatrices de ce magnifique wagon, désormais complètement équipé.

.

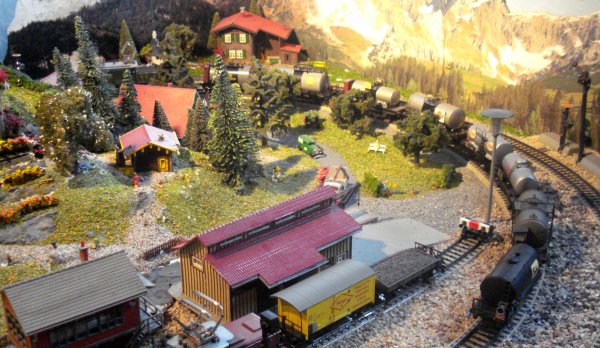

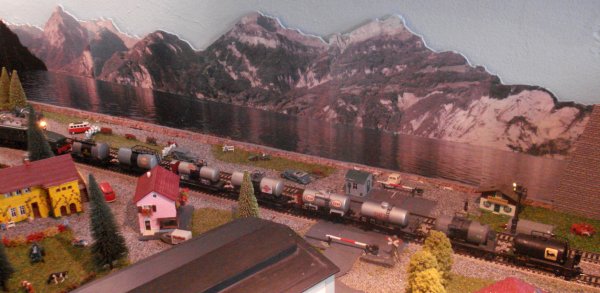

Dans un tout autre ordre d'idée, ceci dans le but évident d'éviter toute monotonie, il est souhaitable de parfois procéder à des changements au niveau du matériel roulant désigné à être exploité sur un réseau, lorsque celui-ci, pour des raisons évidentes de place, ne peut pas être entièrement et simultanément utilisé. Fort de cet argument, j'ai donc remplacé le train de marchandises avec service voyageurs (GmP) historique "10264" par un train-bloc de wagons-citernes à deux essieux, destinés au transport d'hydrocarbures, en veillant scrupuleusement à respecter l'esprit du temps jadis, ceci en composant une rame dont chaque wagon est différent, donc aisément reconnaissable au niveau du pays européen auquel il appartient. Ces wagons sont munis soit de la passerelle ouverte, soit de la typique vigie de garde-frein) ; dans la réalité, cette situation pouvait encore quotidiennement se rencontrer jusque dans les années 1970, voire même 1980 dans certains cas, notamment au niveau des wagons transportant des liquides chimiques, époque où les wagons-citernes étaient encore majoritairement munis de deux essieux et dont la contenance variait en 20'000 et 40'000 litres.

.

Aujourd'hui, si certains de ces anciens wagons figurent encore à l'inventaire de quelques chemins de fer historiques, ils ont par contre totalement disparu de la vie quotidienne du Rail européen. Il ne reste donc plus que leur lointain souvenir, souvenir toutefois modestement ressuscité sur mon chemin de fer modèle.

.

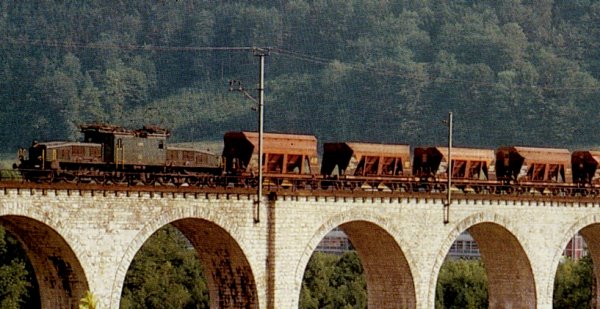

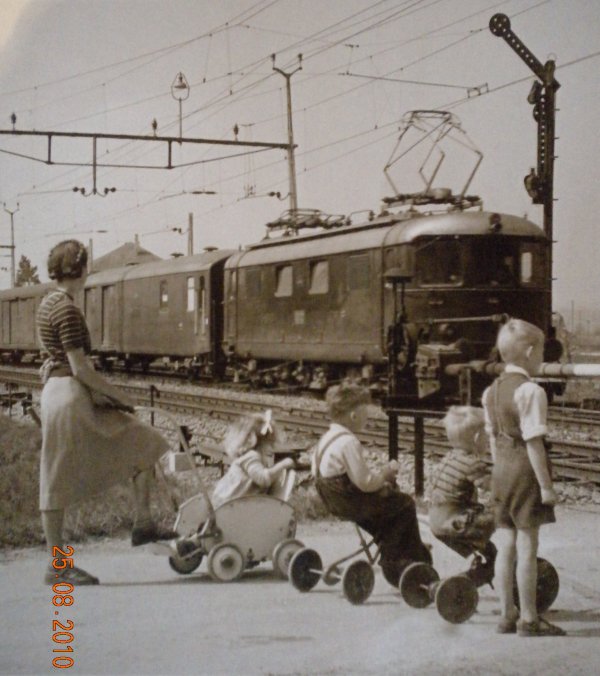

Depuis ma plus lointaine enfance, je voue une adoration, une vénération, voire un culte absolu envers les trains de marchandises européens, très majoritairement formés de wagons à deux essieux (construits entre la fin du 19ème et la première moitié du 20ème siècles) et qui ont très profondément marqué mon enfance et ma jeunesse. Hélas, en ce début du 21ème siècle, ces convois légendaires n'existent tout simplement plus.

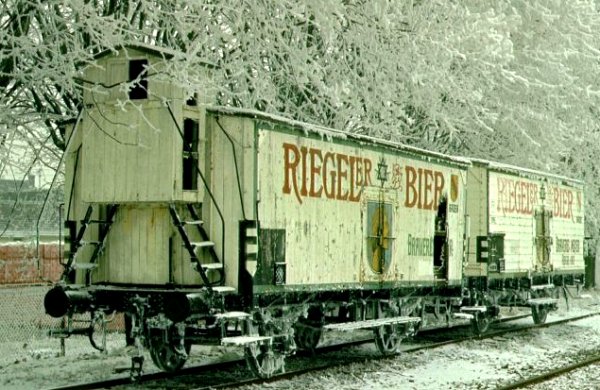

Ces wagons de jadis se caractérisaient par leur exceptionnelle splendeur (en parfaite adéquation avec le merveilleux, incontournable et irremplaçable Art-Déco, ceci de la Belle-Epoque jusqu'à l'Entre-Deux-Guerres), bref, d'authentiques oeuvres d'art industrielles, de véritables meubles de style sur rails. Leurs dimensions étaient fort harmonieuses; en un mot comme en cent, elles relevaient tout simplement de l'humanisme le plus accompli.

Par contre, les wagons actuels m'apparaissent beaucoup trop volumineux, disproportionnés même, et carrément privés de la plus élémentaire élégance; ce ne sont plus que des utilitaires incapables de nous offrir du rêve. Tels les camions de 40 tonnes, les "gigaliners" de 60 tonnes, les gros 4 x 4 (par exemple: "Porsche Cayenne", "BMV X6", etc.) et autres monstruosités routières, dignes d'effrayants tanks civils, ces wagons d'aujourd'hui m'oppressent littéralement.

C'est la raison pour laquelle, grâce à notre Sauveur qu'est l'Internet, je suis en mesure de présenter ci-après une sélection de wagons d'autrefois, que j'ai choisis en raison de leur sublime beauté et également dans le but de soutenir les ferrovipathes d'aujourd'hui et de demain, mais toutefois encore capables de s'enthousiasmer envers des ambiances aussi belles que ce que nous, les heureux dinosaures du Rail, pouvions journellement rencontrer sur les voies ferrées de notre cher Vieux Continent, il y a de cela encore durant les années 1970, voire même jusque dans les années 1980 dans certains cas.

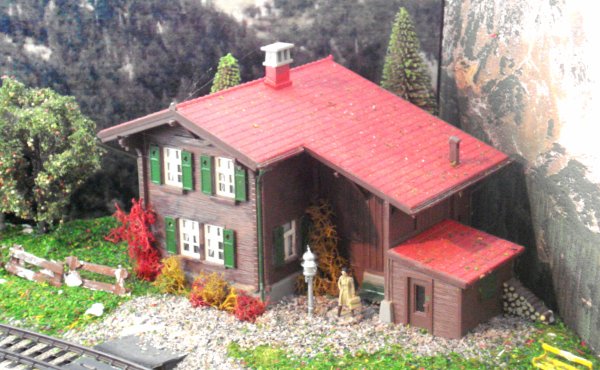

L'ultime élément de l'infrastructure du "Chemin de Fer-Musée du Cabanon" a été installé; il s'agit d'un élément indispensable à tout chemin de fer modèle qui se respecte, soit la cloche de gare. Alors que le bâtiment principal de la gare, ainsi que les deux postes d'aiguillage "Nord" et "Sud" ont récemment été munis d'une paire de cloches de type "Saint-Gothard", il manquait encore cet attribut auprès de la maisonnette de garde-voie. Affaire désormais classée, par la présence d'une cloche du type "PLM", style que l'on retrouvait dans toute la Suisse romande, ainsi que sur certaines installations ferroviaires de Suisse alémanique.

Ci-dessous, voici le résultat.

A titre strictement personnel, un élément, qui me paraît l'un des plus importants au niveau du modélisme ferroviaire, s'avère être l'éclairage d'un réseau ou d'un diorama au moyen de la lumière naturelle. Par rapport à l'éclairage artificiel, même si celui-ci est ultra perfectionné, la lumière naturelle offre une dimension supplémentaire incontournable, à savoir une ambiance nostalgique, ceci tout particulièrement au soleil couchant. Cet éclairage fait apparaître un relief qui peut s'avérer émouvant, voire bouleversant. Par chance, au niveau de la lumière du jour, le local de mon chemin de fer modèle est uniquement éclairé par le soleil d'après-midi, mais surtout par celui du soir, qui offre ainsi une couleur dorée du plus bel effet. Lorsque j'en admire l'ambiance ainsi procurée, que ce soit dans le calme absolu ou lorsque les convois vont et viennent par monts et par vaux, je ressens la nette impression d'être "sur le terrain", dans des endroits demeurés encore intacts de notre pays, donc ayant été préservés de toute modernité et autres horreurs environnementales et architecturales, tout particulièrement contemporaines.

Voici donc, dans les deux chapitres suivants, quelques vibrants exemples.

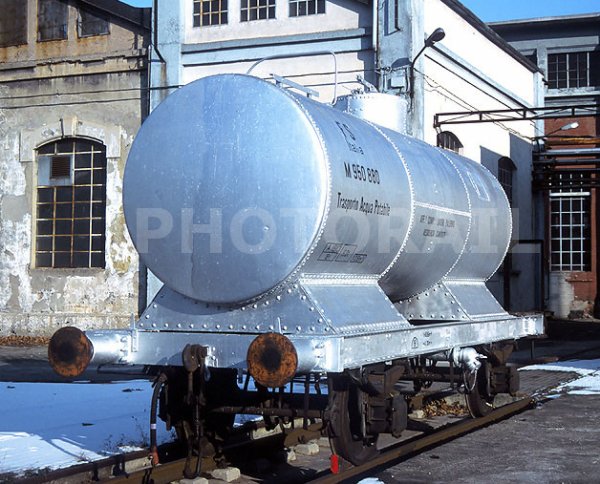

Depuis ma plus lointaine enfance, j'ai toujours été fasciné par l'extraordinaire splendeur des wagons marchandises européens d'autrefois à voie normale, principalement ceux à deux essieux et de tous types, mais surtout par les anciens wagons-citernes. Durant les années 1950, jusqu'au tout début des années 1960, alors que les Raffineries du Sud-Ouest de Collombey n'existaient pas encore, la gare de Saint-Triphon recevait périodiquement des wagons-citernes en provenance d'Italie, pour alimenter en carburant les vastes réservoirs, désignés par "réserve de guerre" et sis au pied de la falaise rocheuse de la colline "des Andonces" à Saint-Triphon. Ces réservoirs étaient desservis par une voie électrifiée, qui était également utilisée pour le compte des carrières du même lieu; actuellement, les carrières sont désaffectées, alors que les réservoirs ont été supprimés, remplacés qu'ils le sont par ceux des Raffineries de Collombey; la voie d'accès à ces installations étant devenue désormais inutile, celle-ci a également été supprimée. Cependant, les anciens wagons-citernes, que je préférais, provenaient de l'Italie, car leur esthétique générale et les couleurs appliquées de base étaient d'une grande élégance. Ces wagons étaient généralement peints de la façon suivante:

.

- Châssis noir, bonde cylindrique grise ou gris-argent, généralement avec une large bande noire centrale (dans le but de dissimuler au mieux les inévitables coulures de carburant lors des opérations de remplissage), alors que les flancs latéraux droits et les faces frontales bombées étaient munis des fameuses bandes vertes en diagonale, ce qui embellissait à nul autre pareil l'aspect général du wagon. La présence de ces bandes vertes ne relevait pas d'une quelconque décoration, mais concernait uniquement les wagons privés destinés au transport de matières liquides (entre autres carburants, gaz, huiles minérales et végétales, etc.). Au début des années 1960, la marque italienne RIVAROSSI a fort magnifiquement reproduit ce type de wagon-citerne qui, aujourd'hui, de surcroît en bon état, est devenu très très rare.

.

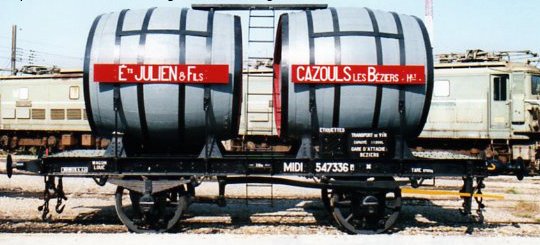

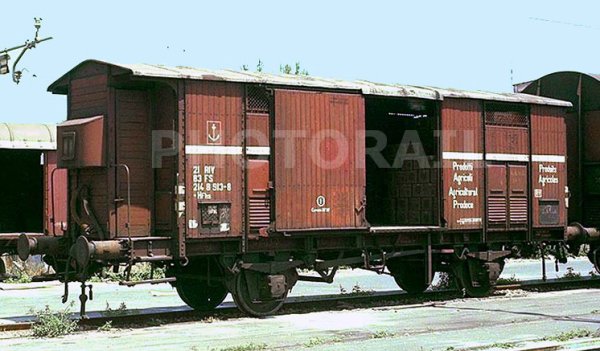

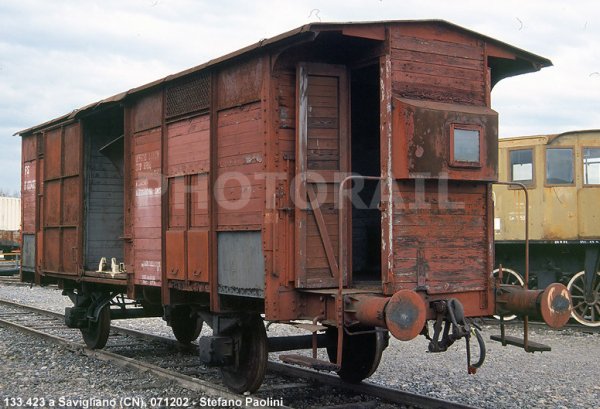

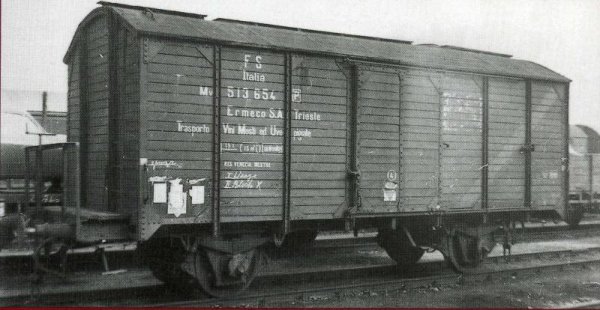

Par contre, les wagons italiens, destinés au transport du vin, étaient généralement constitués par des wagons couverts, avec portes centrales d'accès et dont les deux foudres étaient placés aux extrémités de l'intérieur du wagon; là également, RIVAROSSI a magnifiquement restitué l'âme de ce témoin du passé. Toutefois, des wagons-citernes de forme classique ont également été utilisés pour ce genre de transport. Il y a cependant bien longtemps que l'application de ces fameuses bandes vertes n'est plus à l'ordre du jour; il en est de même, au niveau européen, en ce qui concerne les wagons à deux essieux de faible longueur (généralement entre 8 et 10 à 12 mètres), qui ont pratiquement tous disparu, remplacés qu'ils le sont par de longs wagons à deux essieux mobiles ou à deux bogies de deux essieux, véhicules aptes aux hautes vitesses. Par contre, en trafic national italien strictement interne, il est peut-être encore possible que quelques témoins de cette époque lointaine puissent être sporadiquement utilisés, mais la grande majorité de ceux-ci se meure lentement et mélancoliquement au fond de vieux culs-de-sac rouillés, eux-mêmes envahis par les ronces et les herbes folles. Fort heureusement, comme cela se pratique un peu partout en Europe, plusieurs anciens wagons marchandises de tous types ont été conservés et magnifiquement remis en état; à certaines occasions, ils sont même réactivés, sous forme de rames historiques remorquées par des locomotives à vapeur et électriques en parfaite adéquation avec leur aspect.

.

Lorsque je repense à ce temps lointain des wagons-citernes italiens et autres wagons du temps jadis en gare de Saint-Triphon, des années 1950-1960 de mon enfance et de ma jeunesse, je revois ces cheminots de l'époque, tels que les chefs et agents de gare Charles Léchaire, John Thierstein, Raymond Cornamusaz et Rémy Coutaz, etc., ainsi que le conducteur du tracteur Te II No 235 de Bex, le légendaire Eugène Berner, qui venait manoeuvrer des wagons de toutes catégories, tous les jours ouvrables, accompagné d'un agent de train de Saint-Maurice, souvent en la personne d'Aristide Rappaz, ces personnages qui ont tous été profondément bienveillants à mon égard, mais qui, hélas aujourd'hui, sont tous endormis dans le silence de la terre ! La gare de Saint-Triphon, naguère bucolique à souhait, a successivement perdu ses deux sémaphores à deux ailes d'entrée avec leurs disques avancés de sortie/de passage, son petit poste d'aiguillages "Bruchsal", sa paire de cloches "PLM" à un et deux tons, sa sympathique salle d'attente extérieure sur le quai 2, sa halle marchandises au style si particulier, sa maison de garde-voie en direction d'Aigle, sa petite capite de couleur jaune-moutarde (où les ouvriers de voie et autres cheminots du terrain effectuaient leur pose-café), son "Café-Restaurant de la Gare" définitivement fermé (avec sa plus que légendaire terrasse extérieure ombragée, restaurant à l'époque gastronomiquement sublimé à nul autre pareil par Ferdinand Gehrig, l'un des plus grands chefs de Suisse romande) et finalement son hangar à paille détruit dans un incendie. La gare de Saint-Triphon, aujourd'hui en ce début du vingt-et-unième siècle, même si le bâtiment principal a récemment bénéficié d'une magnifique réfection extérieure, a tout simplement perdu son âme et a sombré dans la banalité; par rapport à ce qu'elle fut jusqu'en 1981 (disparition de la Ce 6/8 II 14267 au 25 février de cette année-là), cette gare n'est désormais plus que l'ombre d'elle-même !

.

Ci-après, deux chapitres imagés, dédiés à ces fameux wagons italiens.

(la bande verte est très légèrement visible sur le wagon-citerne de droite)

Voici, ci-dessus et ci-dessous, des ambiances semblables vécues à Saint-Triphon, il y a de cela plus de 50 ans

Ci-dessus, wagon couvert et ci-dessous, wagons-citernes classiques, tous destinés au transport du vin

Les bandes vertes du wagon couvert n'apparaissent plus que faiblement

Un magnifique wagon à l'échelle "0"

Wagon-citerne RIVAROSSI avec vigie de garde-frein décalée et main courante horizontale extérieure

(Escaliers d'accès à la plateforme ajoutés après coup, en provenance d'un wagon MAERKLIN, série 4500)

Le même type de wagon, toujours avec vigie décalée, mais main courant horizontale intérieure

Cette fois sans vigie, mais avec passerelle et vis de frein à main visible

Vue sur la partie postérieure du wagon-citerne

Le fameux wagon couvert pour le transport du vin (un des deux foudres intérieurs est parfaitement visible)

Terminons cette bouleversante ambiance avec des voitures voyageurs italiennes en toile de fond

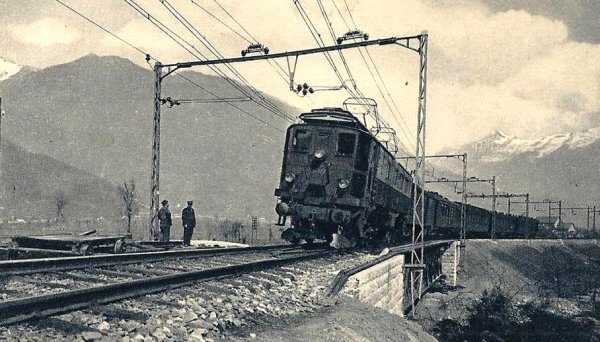

Si l'on se place au niveau des CFF et des autres compagnies à voie normale de notre pays, les anciens véhicules-moteurs électriques (par exemple: jusqu'à et y compris les Ae 4/6 No 10801 à 10812 de 1941 à 1945 pour les CFF et jusqu'à et y compris les Be/Ae 6/8 No 201 à 208 de 1926 à 1943 pour le BLS), étaient tous munis de paliers lisses, dans lesquels tournaient les essieux moteurs et porteurs, les axes des faux-essieux et les manivelles actionnant les bielles (pour ceux qui en étaient pourvus), ainsi que les rotors des moteurs de traction. Ce système mécanique nécessite un graissage parfaitement garanti en toutes circonstances; ce graissage fait appel à de l'huile dotée d'un très grand pouvoir lubrifiant et d'adhérence sur la surface des pièces mobiles elles-mêmes. L'expérience a démontré, qu'un axe tournant dans un palier parfaitement lubrifié, ne présentait pas plus de résistance que celui tournant dans un roulement à billes ou à rouleaux. Sur les véhicules ferroviaires réels, il est fait appel à de l'huile mécanique de couleur foncée, désignée en allemand par "Wagenachsen-Oel" ou "Mechanismus-Oel". Particulièrement lors des fortes chaleurs estivales, cette huile dégage un parfum caractéristique, fragance que j'affectionne tout particulièrement, car elle me plonge dans un univers ferroviaire du temps jadis unique en son genre, un authentique sommet de nostalgie olfactive. L'appareillage électrique des anciennes locomotives, équipées de la technologie électromécanique traditionnelle, fabrique de l'ozone, dont le parfum, additionné à celui de l'huile chaude, produit un résultat olfactif bouleversant, une carte de visite particulièrement authentique de la traction ferroviaire digne de ce nom.

.

Fort des arguments ci-dessus, depuis de nombreuses années, j'utilise exactement la même huile pour lubrifier le matériel roulant de mon chemin de fer modèle; ainsi, dans un récipient récupéré par mes soins, cette huile m'a été offerte, il y a bien longtemps, par un un agent du dépôt de Saint-Maurice, lorsque celui-ci était encore quotidiennement desservi par du personnel d'entretien.

.

Le résultat recherché et l'objectif fixé ont été largement atteints, à savoir recréer l'ambiance olfactive réelle sur des modèles. A titre d'exemple, les locomotives Märklin, munies de l'appareillage électromécanique classique, produisent également de l'ozone à l'odeur accentuée. Partant de ce constat, en cumulant l'odeur de l'ozone à celle de l'huile décrite ci-dessus, on obtiendra un parfum pratiquement semblable à celui des anciennes locomotives de dimension réelle; ce constat s'avère tout particulièrement optimal sur des locomotives exigeant un graissage important, ceci par suite de leur partie mécanique considérable. Vous l'aurez tous compris, il s'agit, bien évidemment en priorité, des anciennes locomotives du type "Crocodile" Märklin CCS 800/3015. Les nombreuses parties à lubrifier sont les suivantes: les deux paliers d'extrémité de l'axe du moteur de traction central (éloignement préalable nécessaire de la caisse centrale), les paliers des essieux, faux-essieux et bielles, les deux vis-sans-fin, les engrenages principaux centraux d'entraînement des deux châssis-moteurs, ainsi que les engrenages de liaison entre les essieux moteurs.

.

Cette huile peut également être utilisée sur les locomotives HAG de l'ancienne génération, ainsi que sur le matériel roulant d'autres marques, où de semblables critères techniques sont appliqués; par contre, en ce qui concerne les modèles équipés de la technologie contemporaine à dominante plastico-électronique, je ne suis pas en mesure de me prononcer, car ne possédant aucun véhicule-moteur de ce genre. Il va sans dire que les voitures et wagons, dont les fusées des essieux tournent dans des paliers métalliques, peuvent être également lubrifiés à l'aide de l'huile faisant l'objet de cet article.

.

L'autre jour, alors que ma "Crocodile" 3015 brune remorquait un très lourd train de marchandises, quelle ne fut pas ma joie absolue, ma profonde émotion même, lorsque cette locomotive me "passa devant le nez" et m'offrit ainsi un message d'authenticité ferroviaire olfactif incomparable. A ce sujet, il y a de cela plus de cinquante ans (entre 1963 et 1973), l'un de mes cadeaux les plus significatifs, que je m'offrais sporadiquement, consistait, le samedi aux alentours de midi, à prendre le train de marchandises local avec service voyageurs Lausanne - Saint-Maurice, sur les quatre kilomètres entre Aigle et Saint-Triphon, train toujours remorqué par une "Crocodile". Debout, à la fenêtre de la voiture d'accompagnement de tête à deux ou trois essieux, à plate-formes ouvertes, ou parfois d'une "Seetal" à quatre essieux, également à plate-formes ouvertes, j'emplissais mes narines des effluves "électro-huileuses" de la machine, tout en ouvrant les yeux pour admirer cette "Crocodile" avancer sur la voie, en dansant dans un léger et gracieux mouvement de lacet, ainsi qu'en sublimant mon âme, les yeux fermés, en écoutant le fameux "yam-yam-yam-yam-yam" de ses bielles en mouvement ! Des sensations irremplaçables et disparues à tout jamais de la Ligne du Simplon !

.

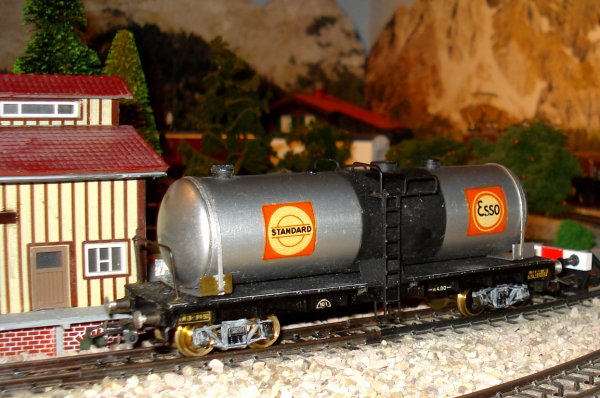

Toute règle a ses exceptions, même en ce qui me concerne personnellement. Alors que je suis plutôt attiré par les anciens wagons de marchandises européens à deux essieux, l'expo-bourse de Villeneuve, qui s'est tenue à la Salle de la Tronchenaz les 22 et 23 mars 2014 et dans laquelle je tenais un petit stand destiné à la vente de matériel HO en surplus, m'a permis d'acquérir un splendide wagon-citerne à quatre essieux "ESSO STANDARD" de RIVAROSSI, wagon datant du début des années 1960, mais se présentant dans un aspect pratiquement neuf; face à l'extrême élégance de ce wagon, renoncer à son acquisition se serait avéré être tout simplement un crime de lèse-majesté. Ainsi, sur mon réseau HO, circulent désormais deux wagons de marchandises à quatre essieux, soit le wagon plat à ranchers MAERKLIN 392 C/4516 (chargé de billons de bois) et le wagon-citerne désigné ci-dessus.

.

Par contre, malgré toutes mes recherches tous azimuts, je n'ai pas été en mesure de découvrir une illustration officielle de RIVAROSSI, représentant ce wagon-citerne à quatre essieux "ESSO STANDARD"; seule existe une reproduction imagée du wagon-citerne à deux essieux de cette marque (il faut peut-être admettre que ce wagon n'ait été produit qu'à très peu d'exemplaires, donc soit extrêmement rare). En effet, le seul wagon-citerne à quatre essieux, que RIVAROSSI ait reproduit dans le même style que celui en ma possession, est le SHELL, lui également apparaissant dans une splendeur optimale; j'espère, qu'un jour, je serai également en mesure d'acquérir un tel wagon. A titre "prémonitoire", une photographie de celui-ci apparaît à la suite du wagon "ESSO STANDARD".

.

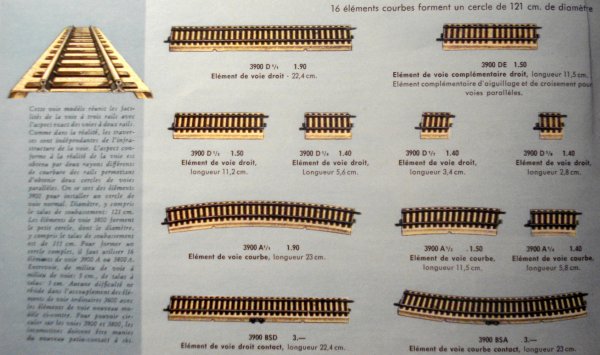

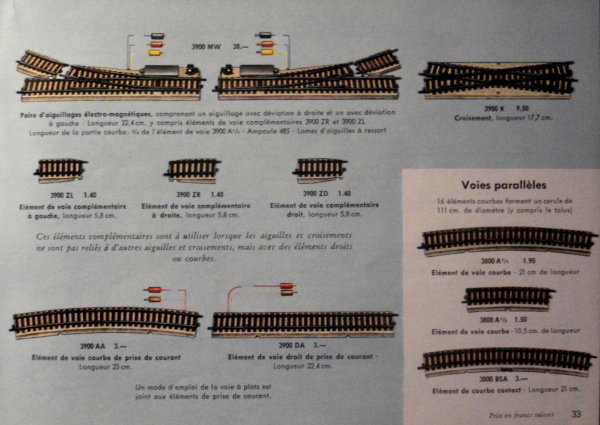

Cette expo-bourse de Villeneuve aura, décidément, été prolixe en émotions, puisqu'un couple lausannois, occupant la table sise à côté de la mienne, vendait, entre autres, de magnifiques modèles HO des années 1950-1960, dont justement le fameux wagon-citerne cité en début d'article. Mais, c'est là que l'affaire se corse, pour atteindre une dimension émotionnelle à nulle autre pareille, car ce couple lausannois vendait également un important stock (rails et aiguillages) de la célébrissime voie "M" MAERKLIN des séries 3800 et 3900, qui a été produite entre 1953 et 1956, d'après le brevet français VB, mais sensiblement amélioré (entre autres remplacement du rail central en laiton par le fameux système à plots de contact centraux, placés au centre de chaque traverse). En examinant la conception et la finition de ce matériel, on ne peut que demeurer bouche bée car, à mon avis strictement personnel, en matière de matériel de voie HO, aujourd'hui encore, soit soixante ans plus tard, aucune autre marque n'a encore été en mesure d'atteindre un tel sommet de perfection, que ce soit au niveau de l'extrême qualité de fabrication (robustesse et fiabilité tous azimuts), que de celui de l'aspect esthétique. C'est tout simplement "le chemin de fer modèle par excellence" ! Ainsi, grâce au travelage en matière synthétique (séparé du corps métallique de la voie) et à l'isolation des deux files de rails, cette voie permettait, à choix, l'exploitation selon les systèmes "2 rails" ou "3 rails". En conclusion, on peut aisément affirmer que le système révolutionnaire de la voie MAERKLIN 3800-3900 avait, au minimum, trente ans d'avance sur ses concurrents. Les courbes de la voie extérieure (3900) s'élevaient à 60,5 cm de rayon ou 121 cm de diamètre, alors que celles de la voie intérieure (3800) atteignaient 55,5 cm de rayon ou 111 cm de diamètre; par contre, au niveau des appareils de voie, seuls existaient les branchements simple (déviations à gauche et à droite), ainsi qu'un croisement simple.

.

Extrait d'un texte Internet:

- Etablie dans l'esprit du modélisme ferroviaire des années 50/60, la voie modèle Märklin série 3800/3900,

- Etablie dans l'esprit du modélisme ferroviaire des années 50/60, la voie modèle Märklin série 3800/3900,

très complexe et coûteuse à fabriquer, est aujourd'hui rare car, sortie en 1953, sa fabrication a été aban-

donnée dès 1956 sur le constat d'un échec quant au volume des ventes. Elle possède des traverses en

plastique et a été réalisée sur la base d'un brevet acheté à VB, mais elle a le gros avantage, par rapport à

son inspiratrice, d'avoir troqué son rail central contre des plots très discrets. Elle possédait des grands

rayons de courbure et des aiguillages à faible angle de déviation. Elle était donc très réaliste, mais trop en

avance sur son époque, les acheteurs préférant des rayons permettant d'établir un réseau sur une table.

.

Ci-dessous, voici quelques photographies et documents explicites à souhait.

.

Toujours à la recherche de sensations ferroviairo-subliminales, je me suis rendu compte, qu'en contemplant une ambiance ferroviaire suisse du temps jadis, alors, qu'au loin, tintent une ou plusieurs cloches de gare, une sorte d'extase contemplativo-auditive se produit immanquablement, plongeant de ce fait le protagoniste dans une dimension de bien-être absolu. Ainsi, lorsqu'un ferrovipathe contemple une ambiance ferroviaire qui le comble particulièrement, ceci dans un silence complet, il ressent une plénitude totale; par contre, si ce silence est uniquement mais délicieusement rompu par une sonnerie de cloches de gare, à cette plénitude s'ajoute une profonde émotion car, dès cet instant, l'ambiance lui apparaît sous un autre visage, qui devient tout-à-coup fort nostalgique, voir carrément mélancolique, semblable à celle de la sonnerie d'une cloche d'église, résonnant dans le calme du soir ou le silence de la nuit !

.

Le chemin de fer contemporain de ce début de 21ème siècle s'avère tout simplement être dans l'incapacité absolue de nous offrir de si merveilleux instants !

L'arrivée en force de la modernité aura condamné la très grande majorité des divers éléments, qui ont constitué ce que l'on désigne communément par « chemin de fer authentique », chemin de fer dont les « restes », qui ont été sauvés de la démolition, font désormais partie, en ce qui concerne les CFF, du patrimoine de SBB-Historic.

.

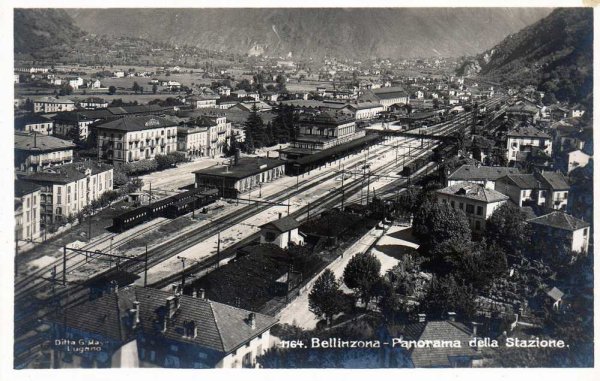

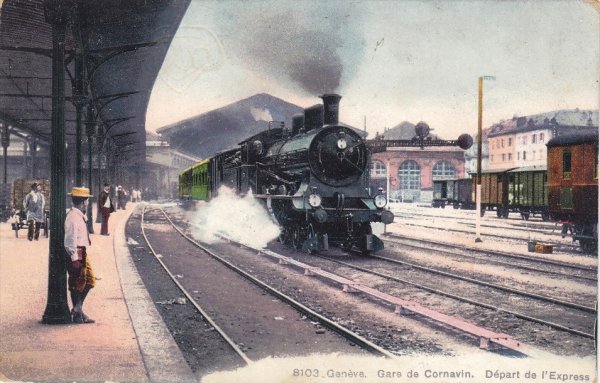

Ainsi, entre le milieu et la fin des années 1960 (30 novembre 1968 pour être précis), les ultimes locomotives à vapeur (stationnées, entre autres, à Genève, Lausanne, Berne, Bienne, Bâle, Olten, Zürich, Lucerne, Erstfeld, Bellinzone et Chiasso) quittent la vie quotidienne des CFF ; seules les machines historiques, conservées en état de marche, sont désormais activées lors d'événements jubilaires ferroviairo-nostalgiques.

Ainsi, entre le milieu et la fin des années 1960 (30 novembre 1968 pour être précis), les ultimes locomotives à vapeur (stationnées, entre autres, à Genève, Lausanne, Berne, Bienne, Bâle, Olten, Zürich, Lucerne, Erstfeld, Bellinzone et Chiasso) quittent la vie quotidienne des CFF ; seules les machines historiques, conservées en état de marche, sont désormais activées lors d'événements jubilaires ferroviairo-nostalgiques.

.

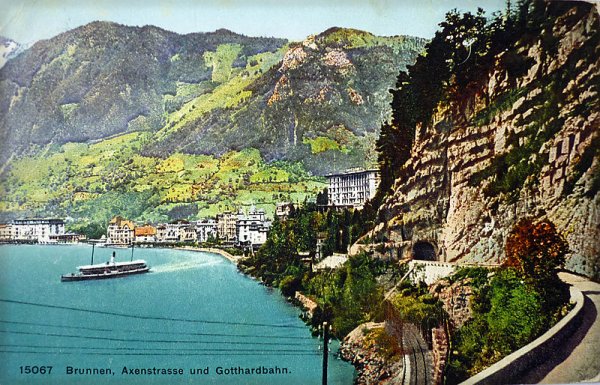

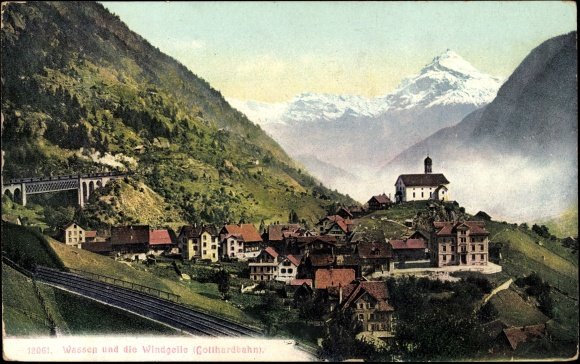

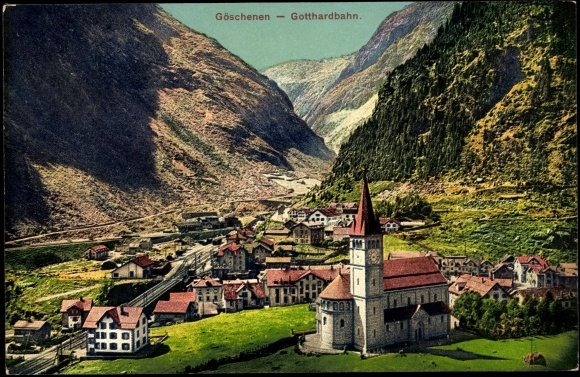

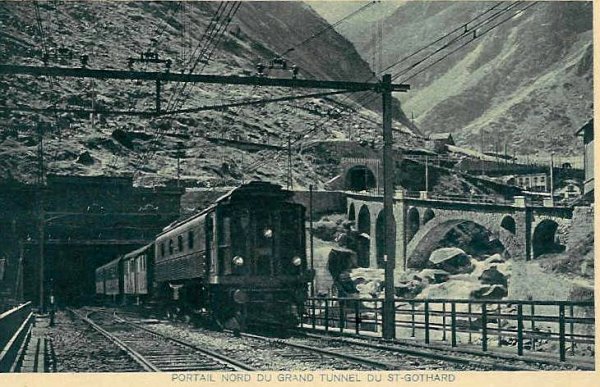

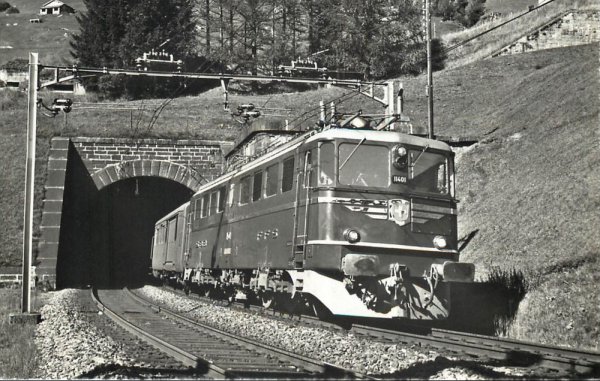

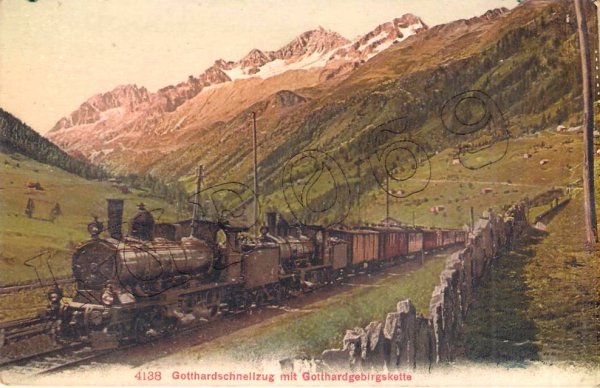

Entre 1963 et 1965, ce sont les locomotives électriques prototypes qui disparaissent, soit : Be 3/5 12201, Be 4/6 12301 et 12302 (toutes nées en 1919), ainsi que Ae 4/8 11300 (née en 1922 avec le numéro d'origine 11000, puis renumérotée 11300 en 1929, renumérotation rendue nécessaire en raison de l'agrandissement de la série des Ae 4/7, dont la numérotation s'étendait de 10901 à 11027) ; par contre, seul le prototype Ce 6/8 I 14201, également de 1919, a été conservé mais, pour l'instant, ne peut pas encore être réactivé, car la partie électrique doit être préalablement entièrement rénovée; à ce sujet, l'huile du transformateur a été vidangée, alors que cette machine, en bon état mécanique, demeure attribuée au dépôt d'Erstfeld. Ainsi, lors des "Fitnessfahrten" (consulter le site Internet http://www.sbbhistoric.ch), qui ont lieu le premier samedi des mois d'avril à octobre, la Ce 6/8 I 14201 est parfois sortie du dépôt, remorquée par la "Crocodile" Ce 6/8 II 14253, formant ainsi un bouleversant ensemble, à la beauté inégalée et replongeant de ce fait les heureux et privilégiés spectateurs de cette mise en scène dans les débuts de l'électrification de la Ligne du Saint-Gothard, soit en 1920.

Entre 1963 et 1965, ce sont les locomotives électriques prototypes qui disparaissent, soit : Be 3/5 12201, Be 4/6 12301 et 12302 (toutes nées en 1919), ainsi que Ae 4/8 11300 (née en 1922 avec le numéro d'origine 11000, puis renumérotée 11300 en 1929, renumérotation rendue nécessaire en raison de l'agrandissement de la série des Ae 4/7, dont la numérotation s'étendait de 10901 à 11027) ; par contre, seul le prototype Ce 6/8 I 14201, également de 1919, a été conservé mais, pour l'instant, ne peut pas encore être réactivé, car la partie électrique doit être préalablement entièrement rénovée; à ce sujet, l'huile du transformateur a été vidangée, alors que cette machine, en bon état mécanique, demeure attribuée au dépôt d'Erstfeld. Ainsi, lors des "Fitnessfahrten" (consulter le site Internet http://www.sbbhistoric.ch), qui ont lieu le premier samedi des mois d'avril à octobre, la Ce 6/8 I 14201 est parfois sortie du dépôt, remorquée par la "Crocodile" Ce 6/8 II 14253, formant ainsi un bouleversant ensemble, à la beauté inégalée et replongeant de ce fait les heureux et privilégiés spectateurs de cette mise en scène dans les débuts de l'électrification de la Ligne du Saint-Gothard, soit en 1920.

.

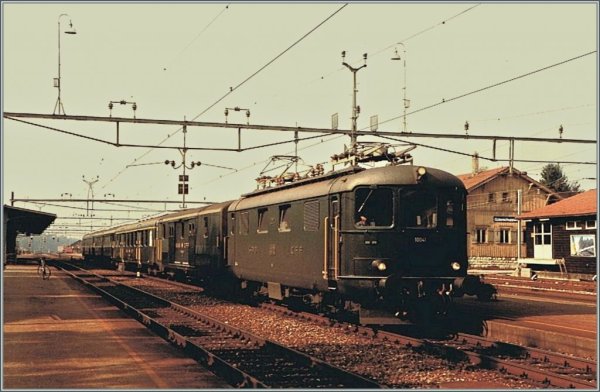

Entre 1965 et 1977, disparaît du service de ligne la grande majorité des locomotives électriques à transmission par bielles ; seules subsistent encore quelques Ce 6/8 II transformées pour le service à la butte dans les grandes gares de triage. En 1971, l'Ae 8/14 11852, la fameuse « Landilok », meurt dans un incendie partiel à Airolo et n'a jamais été réparée ; actuellement, elle n'a seulement été que repeinte dans son élégante robe vert-tilleul d'origine et, dès lors, définitivement mise à disposition du Musée Suisse des Transports de Lucerne, qui l'abrite désormais. En 1982, les Ce 6/8 II 14267, 14276 et 14282, ainsi que les Be 6/8 II 13254 et 13257 s'en vont à leur tour. Les 14267 et 14282 commencent une nouvelle vie statique en Allemagne, chacune des deux dans un musée différent, alors que la 14276 devient la propriété du Club San Gottardo à Mendrisio ; elle est sensée reprendre du service historique en temps opportun (lorsque les finances le permettront). La Be 6/8 II 13254 est définitivement exposée au Musée Suisse des Transports cité ci-dessus, alors que la 13257 a été offerte à l'Autriche, où elle est également exposée dans un musée. Parallèlement aux machines à bielles, les plus anciennes locomotives électriques à commande individuelle des essieux (construites au début des années 1920) prennent également le chemin du cimetière.

Entre 1965 et 1977, disparaît du service de ligne la grande majorité des locomotives électriques à transmission par bielles ; seules subsistent encore quelques Ce 6/8 II transformées pour le service à la butte dans les grandes gares de triage. En 1971, l'Ae 8/14 11852, la fameuse « Landilok », meurt dans un incendie partiel à Airolo et n'a jamais été réparée ; actuellement, elle n'a seulement été que repeinte dans son élégante robe vert-tilleul d'origine et, dès lors, définitivement mise à disposition du Musée Suisse des Transports de Lucerne, qui l'abrite désormais. En 1982, les Ce 6/8 II 14267, 14276 et 14282, ainsi que les Be 6/8 II 13254 et 13257 s'en vont à leur tour. Les 14267 et 14282 commencent une nouvelle vie statique en Allemagne, chacune des deux dans un musée différent, alors que la 14276 devient la propriété du Club San Gottardo à Mendrisio ; elle est sensée reprendre du service historique en temps opportun (lorsque les finances le permettront). La Be 6/8 II 13254 est définitivement exposée au Musée Suisse des Transports cité ci-dessus, alors que la 13257 a été offerte à l'Autriche, où elle est également exposée dans un musée. Parallèlement aux machines à bielles, les plus anciennes locomotives électriques à commande individuelle des essieux (construites au début des années 1920) prennent également le chemin du cimetière.

.

En 1983, c'est au tour des ultimes Ae 3/5, Ae 3/6 III et Ae 4/6 de quitter la scène. Hélas, des Ae 4/6, aucune n'a été sauvée ; les douze machines de la série 10801 à 10812 ont toutes été démolies. En 1990, c'est au tour des dernières Ae 3/6 I alors, qu'en 1996, les quelques Ae 4/7 restantes effectuent leurs ultimes parcours. En 1997, les Re 4/4 I nous abandonnent et, finalement, au début de 2014, les Ae 6/6 ne remorqueront plus les lourds trains de marchandises d'un bout à l'autre de notre pays, alors que les légendaires locomotives de man½uvre Ee 3/3, au chant électromécanique si bouleversant, ont été remplacées par des machines au style jouet pour petits enfants, semblable à celui de la marque « Playmobil ».

En 1983, c'est au tour des ultimes Ae 3/5, Ae 3/6 III et Ae 4/6 de quitter la scène. Hélas, des Ae 4/6, aucune n'a été sauvée ; les douze machines de la série 10801 à 10812 ont toutes été démolies. En 1990, c'est au tour des dernières Ae 3/6 I alors, qu'en 1996, les quelques Ae 4/7 restantes effectuent leurs ultimes parcours. En 1997, les Re 4/4 I nous abandonnent et, finalement, au début de 2014, les Ae 6/6 ne remorqueront plus les lourds trains de marchandises d'un bout à l'autre de notre pays, alors que les légendaires locomotives de man½uvre Ee 3/3, au chant électromécanique si bouleversant, ont été remplacées par des machines au style jouet pour petits enfants, semblable à celui de la marque « Playmobil ».

.

La liste complète des véhicules-moteurs CFF du temps jadis (locomotives et automotrices), conservés en état de marche ou simplement statiques, peut être consultée auprès du site Internet de SBB-Historic (voir ci-dessus en gras).

La liste complète des véhicules-moteurs CFF du temps jadis (locomotives et automotrices), conservés en état de marche ou simplement statiques, peut être consultée auprès du site Internet de SBB-Historic (voir ci-dessus en gras).

.

Il faut cependant relever, que c'est grâce à la détermination de Feu Messieurs Paul Winter (décédé en 1990) et Hans Schneeberger (décédé en 1995), que notre patrimoine tractionnaire et de matériel roulant remorqué a pu être constitué d'une façon aussi complète, bien, qu'hélas, manqueront toujours à l'appel un exemplaire des locomotives à vapeur des types C 4/5 2700 et E 4/4 8800-8900 (démolies avant l'entrée en fonction à titre d'Ingénieur en Chef de Paul Winter), ainsi qu'une locomotive électrique Ae 4/6 10800 (les deux dernières machines 10805 et 10811 ayant été démolies après la mise à la retraite de Paul Winter, qui a eu lieu en 1980). Par contre, si l'ordre de succession, dans la nomination des Ingénieurs en Chef de la Division de la Traction et des Ateliers (OMI), avait été inversé (d'abord Paul Winter, puis ensuite Franz Gerber – entre autres, le "fameux" responsable de la suppression d'un pantographe sur certaines locomotives, ce qui les a profondément enlaidies, tout particulièrement les Ce 6/8 II ayant terminé leur carrière au service de la man½uvre -), SBB-Historic, dans son exceptionnelle dimension actuelle, n'existerait tout simplement pas !

Il faut cependant relever, que c'est grâce à la détermination de Feu Messieurs Paul Winter (décédé en 1990) et Hans Schneeberger (décédé en 1995), que notre patrimoine tractionnaire et de matériel roulant remorqué a pu être constitué d'une façon aussi complète, bien, qu'hélas, manqueront toujours à l'appel un exemplaire des locomotives à vapeur des types C 4/5 2700 et E 4/4 8800-8900 (démolies avant l'entrée en fonction à titre d'Ingénieur en Chef de Paul Winter), ainsi qu'une locomotive électrique Ae 4/6 10800 (les deux dernières machines 10805 et 10811 ayant été démolies après la mise à la retraite de Paul Winter, qui a eu lieu en 1980). Par contre, si l'ordre de succession, dans la nomination des Ingénieurs en Chef de la Division de la Traction et des Ateliers (OMI), avait été inversé (d'abord Paul Winter, puis ensuite Franz Gerber – entre autres, le "fameux" responsable de la suppression d'un pantographe sur certaines locomotives, ce qui les a profondément enlaidies, tout particulièrement les Ce 6/8 II ayant terminé leur carrière au service de la man½uvre -), SBB-Historic, dans son exceptionnelle dimension actuelle, n'existerait tout simplement pas !

.

Au niveau du BLS, autre entreprise ferroviaire suisse à voie normale, également de très haute importance nationale, des mutations semblables se sont produites, toutefois un peu plus tôt qu'aux CFF (dès la deuxième moitié des années 1950 déjà, ceci tout particulièrement lors de la disparition accélérée des locomotives Be 5/7, datant de 1913). De la même manière que ce qui se pratique aux CFF, le BLS a également conservé en état de marche quelques témoins de son ancien matériel roulant, qui sont gérés par la section de "BLS Historic", sise à Burgdorf.

.

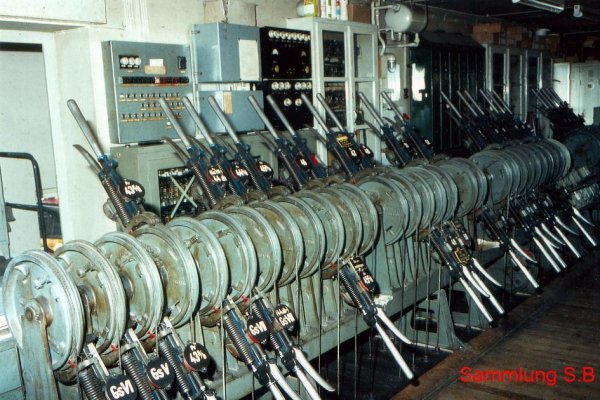

Parallèlement aux véhicules-moteurs, disparaissent les voitures et wagons marchandises d'ancien type, caractérisés par leur élégance à nulle autre pareille, qui restera gravée dans la mémoire de ceux qui les ont connus. Il en va de même pour certains magnifiques bâtiments à usage ferroviaire (très souvent remplacés par d'horribles constructions à l'architecture totalement déjantée, voire agressive à souhait), les emblématiques cloches de gare, les postes d'aiguillage « Bruchsal » et « Judel » (remplacés par une électronique totalement muette), ainsi qu'une grande partie des lanternes d'aiguille (remplacées par des signaux nains beaucoup moins représentatifs du monde ferroviaire) ; c'est également le cas pour les signaux mécaniques (remplacés par des signaux lumineux, toutefois encore aux formes harmonieuses entre les années 1940 et 1970, donc aisément compréhensibles à leur début, alors qu'aujourd'hui, de par leur « évolution », ils se rapprochent de plus en plus du « sapin de Noël » et deviennent, de ce fait, difficiles à interpréter pour le profane (le maintien de signaux simples, mais couplés à un horaire de service à l'intention du personnel, où figure chaque cas bien détaillé sur les caractéristiques des lignes à parcourir, constituent, à mon avis strictement personnel, le meilleur des choix en matière d'exploitation).

Parallèlement aux véhicules-moteurs, disparaissent les voitures et wagons marchandises d'ancien type, caractérisés par leur élégance à nulle autre pareille, qui restera gravée dans la mémoire de ceux qui les ont connus. Il en va de même pour certains magnifiques bâtiments à usage ferroviaire (très souvent remplacés par d'horribles constructions à l'architecture totalement déjantée, voire agressive à souhait), les emblématiques cloches de gare, les postes d'aiguillage « Bruchsal » et « Judel » (remplacés par une électronique totalement muette), ainsi qu'une grande partie des lanternes d'aiguille (remplacées par des signaux nains beaucoup moins représentatifs du monde ferroviaire) ; c'est également le cas pour les signaux mécaniques (remplacés par des signaux lumineux, toutefois encore aux formes harmonieuses entre les années 1940 et 1970, donc aisément compréhensibles à leur début, alors qu'aujourd'hui, de par leur « évolution », ils se rapprochent de plus en plus du « sapin de Noël » et deviennent, de ce fait, difficiles à interpréter pour le profane (le maintien de signaux simples, mais couplés à un horaire de service à l'intention du personnel, où figure chaque cas bien détaillé sur les caractéristiques des lignes à parcourir, constituent, à mon avis strictement personnel, le meilleur des choix en matière d'exploitation).

.

Pour nous, les heureux et privilégiés dinosaures du Rail (nés jusqu'au tout début des années 1960), qui avons connu cet ancien monde ferroviaire disparu et que rien ni personne ne pourra nous ravir, nous détenons maintenant la chance de pouvoir également disposer des innombrables sites ferroviaires sur Internet, notre Sauveur (en plus des archives imprimées, des CD et des DVD y relatifs, ainsi que du modélisme), ce qui nous permet de découvrir un nombre considérable de documents d'époque de toutes provenances, nous évitant ainsi de sombrer dans la déliquescence d'un deuil tout simplement impossible à surmonter ; à ce sujet, si, dans « Google », vous tapez, par exemple : « SBB (ou toute autre entreprise ferroviaire européenne de transport), puis damals » ou « treni a vapore FS », ou encore « trains SNCF ou SNCB ou CFL d'autrefois », "bundesbahnzeit", reichsbahnzeit", "damalige güterwagen", etc., etc., et que vous allez ensuite sur « images » ou « vidéos », cela vous permettra ainsi de découvrir de bouleversants trésors (en noir-blanc et en couleurs) à vous arracher de légitimes larmes et qui vous plongeront, à coup sûr, dans le nirvana le plus pur !

Pour nous, les heureux et privilégiés dinosaures du Rail (nés jusqu'au tout début des années 1960), qui avons connu cet ancien monde ferroviaire disparu et que rien ni personne ne pourra nous ravir, nous détenons maintenant la chance de pouvoir également disposer des innombrables sites ferroviaires sur Internet, notre Sauveur (en plus des archives imprimées, des CD et des DVD y relatifs, ainsi que du modélisme), ce qui nous permet de découvrir un nombre considérable de documents d'époque de toutes provenances, nous évitant ainsi de sombrer dans la déliquescence d'un deuil tout simplement impossible à surmonter ; à ce sujet, si, dans « Google », vous tapez, par exemple : « SBB (ou toute autre entreprise ferroviaire européenne de transport), puis damals » ou « treni a vapore FS », ou encore « trains SNCF ou SNCB ou CFL d'autrefois », "bundesbahnzeit", reichsbahnzeit", "damalige güterwagen", etc., etc., et que vous allez ensuite sur « images » ou « vidéos », cela vous permettra ainsi de découvrir de bouleversants trésors (en noir-blanc et en couleurs) à vous arracher de légitimes larmes et qui vous plongeront, à coup sûr, dans le nirvana le plus pur !

.

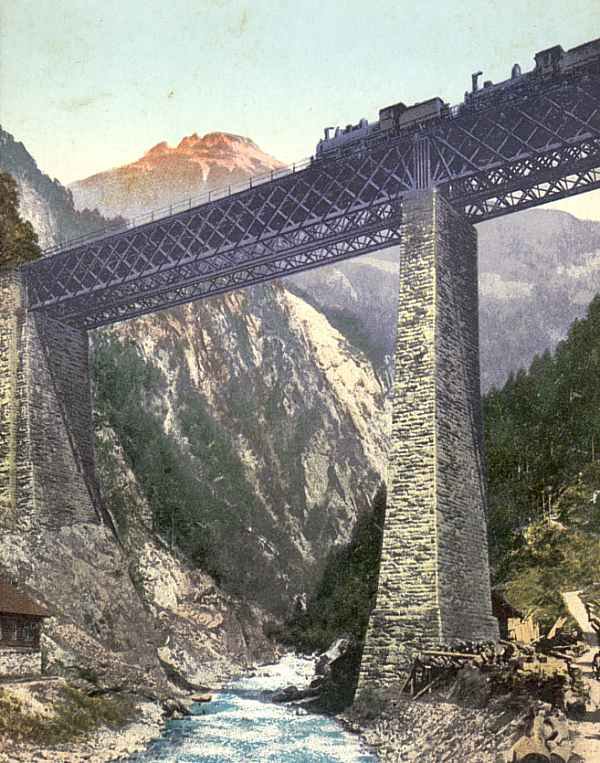

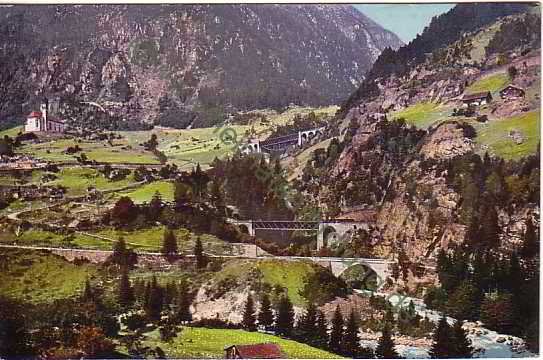

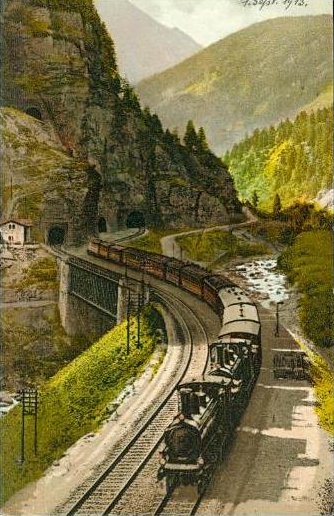

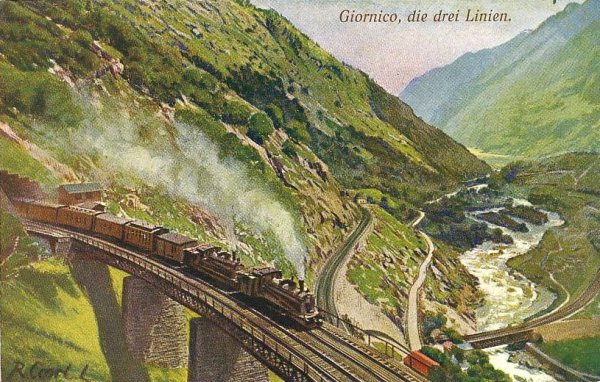

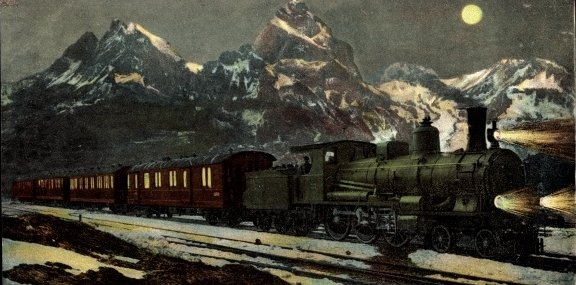

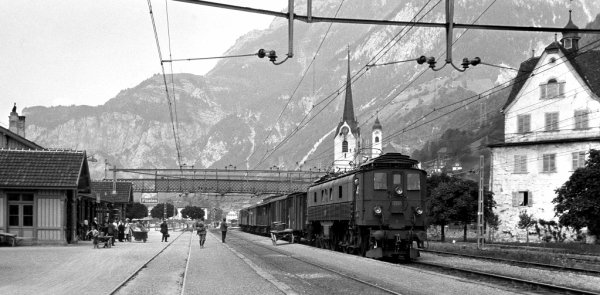

A titre d'exemple concret, voici, ci-après, quelques images ferroviairo-européennes, que j'ai récemment captées sur Internet, et qui m'ont plongé dans une délicieuse mélancolie, tout en me permettant de surcroît de ressentir une très grande et irremplaçable fierté de pouvoir ainsi déclarer : « D'une façon ou d'une autre, modestement ou pleinement, cette époque, je l'ai tout simplement vécue » !

.

Par contre, au niveau des ferrovipathes actuels, leur vision du Rail (que ce soit dans la réalité ou dans la pratique du modélisme, tels que les systèmes d'exploitation, la technologie, le matériel roulant, le décor, etc.), s'avère totalement différente à celle des Anciens dont je fais partie. Toutefois, il est encore possible que plusieurs jeunes amis du Rail soient également sensibilisés par un type de chemin de fer d'autrefois, qu'il n'ont jamais connu quotidiennement, mis à part celui se présentant dans sa dimension muséale ou historique active, mais qui les attire irrésistiblement ; ce serait tout simplement merveilleux, car la relève serait ainsi assurée et le monde du Rail, que nous avons adoré et vénéré, ne sombrerait alors non seulement pas dans l'oubli, mais, au contraire, ressusciterait pour l'éternité !

Par contre, au niveau des ferrovipathes actuels, leur vision du Rail (que ce soit dans la réalité ou dans la pratique du modélisme, tels que les systèmes d'exploitation, la technologie, le matériel roulant, le décor, etc.), s'avère totalement différente à celle des Anciens dont je fais partie. Toutefois, il est encore possible que plusieurs jeunes amis du Rail soient également sensibilisés par un type de chemin de fer d'autrefois, qu'il n'ont jamais connu quotidiennement, mis à part celui se présentant dans sa dimension muséale ou historique active, mais qui les attire irrésistiblement ; ce serait tout simplement merveilleux, car la relève serait ainsi assurée et le monde du Rail, que nous avons adoré et vénéré, ne sombrerait alors non seulement pas dans l'oubli, mais, au contraire, ressusciterait pour l'éternité !

.

Design by the-skyrock-team - Choose this background

Subscribe to my blog! (18 subscribers)