En cette journée du samedi 20 septembre 2014, SBB-Historic, en collaboration avec le “Groupe 10439” d'Olten, organisa un voyage d'Olten à Vallorbe et retour.

Le parcours d'aller s'effectua via la Vallée de la Broye par Biel/Bienne – Lyss – Payerne – Palézieux - Lausanne, alors que le trajet de retour eut lieu le long du pied du Jura, soit Cossonay – Neuchâtel – Biel/Bienne.

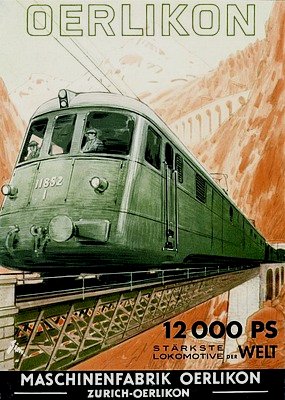

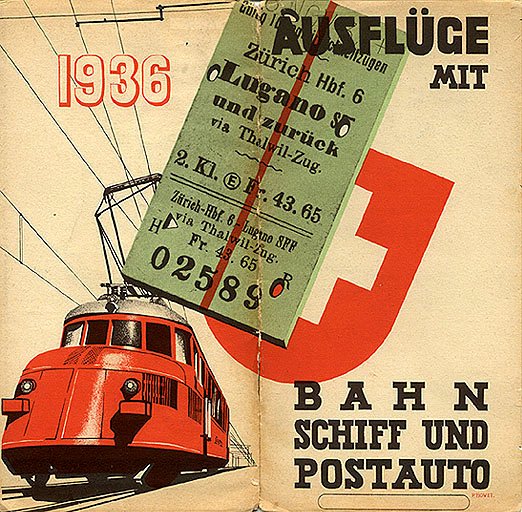

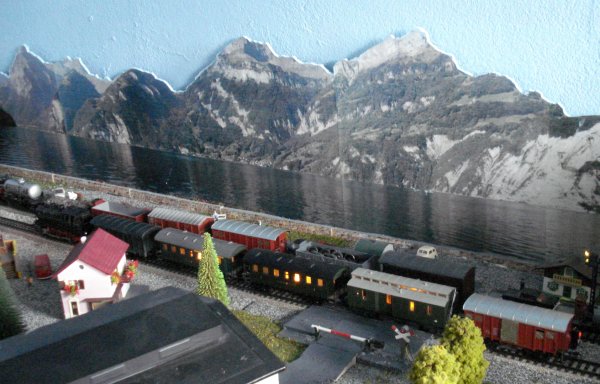

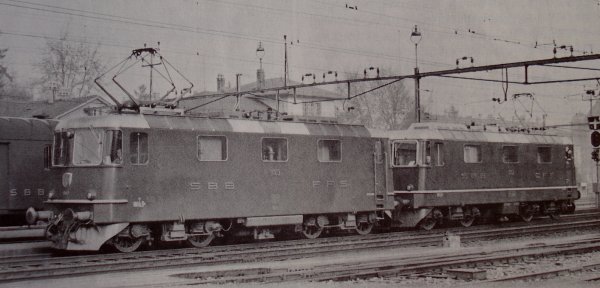

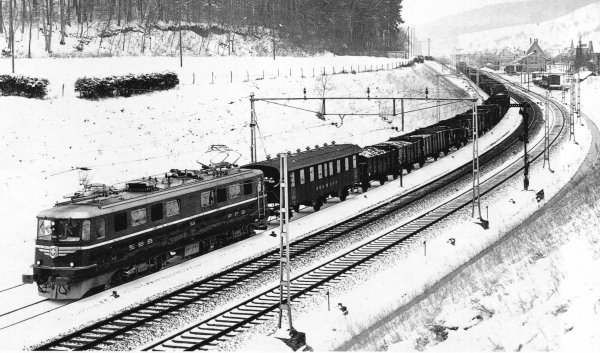

En matière de matériel roulant, fut choisie la fameuse “rame 1930”, formée de cinq voitures, dont l'emblématique voiture-restaurant brune Dr 4ü No 25. Ce convoi fut remorqué par la double traction des locomotives Ae 3/6 II 10439 à transmission par bielles de 1925 (locomotive de renfort en tête) et Be 4/7 12504 de 1922 ou “Grande Sécheron” (véhicule-moteur titulaire). Ainsi formé, ce train se présenta donc dans une fort bouleversante dimension ferroviairo-humaniste.

L'arrivée de ce train eut lieu à Vallorbe à 12.52 h., alors que le départ pour s'en retourner en Suisse allemande était fixé à 17.00 heures.

En compagnie de mes deux amis Jean-François et Beat, nous sommes descendus à Bretonnières, afin d'effectuer la vidéo souhaitée en pleine campagne; une fois le train historique passé, nous avons attendu la rame régionale suivante pour atteindre Vallorbe, de façon à pouvoir procéder aux diverses prises de vues ferroviaires nécessaires (mouvements de manoeuvre par suite du décroisement des locomotives, recherche d'ambiances, etc.). Lorsque nous nous approchâmes du convoi à l'arrêt, alors que les voyageurs étaient déjà partis pour consommer leur repas, je fus immédiatement saisi par l'incontournable cocktail olfactif d'huile et de métal émanant de la rame toute entière, alors que tout était calme, situation propice à une contemplation, puis à une méditation. Oh, instants ferroviaires authentiques et irremplaçables jusqu'à la fin des temps !

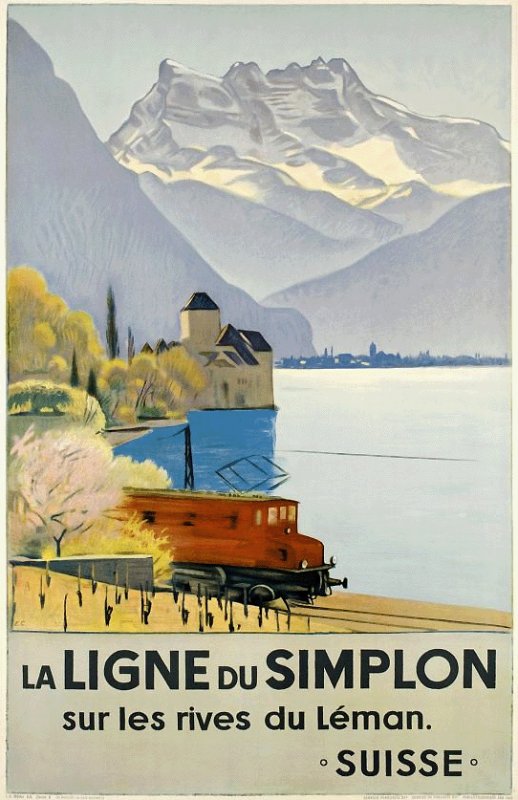

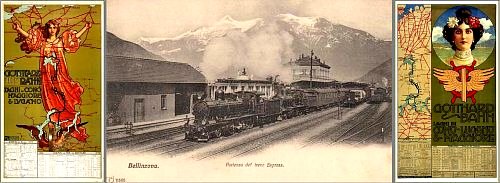

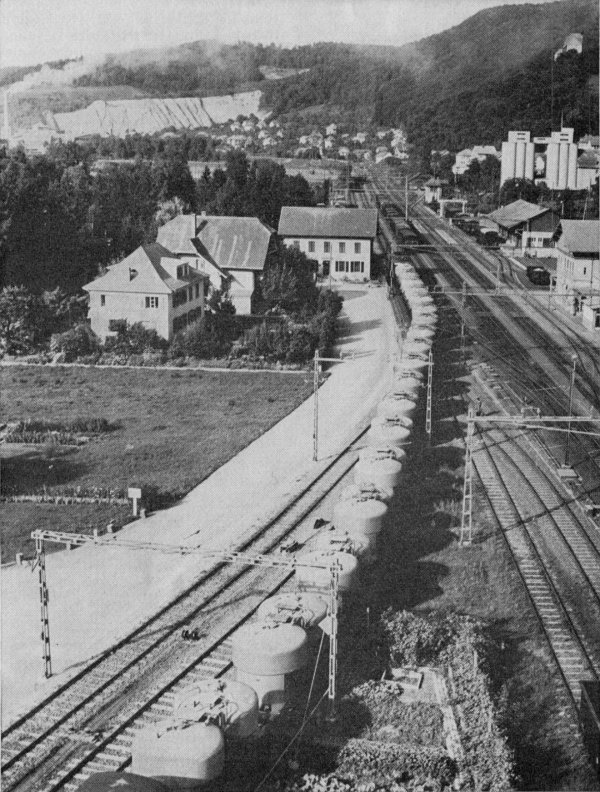

De cette journée à Vallorbe, je retiendrai tout particulièrement l'aspect de ce train voyageurs d'autrefois, garé sur voie 5 face au quai couvert par une très belle charpente en bois et soutenue par une longue rangée de magnifiques colonnes en granit; la vision de cette rame, entièrement formée de voitures aux entrées d'extrémité vestibulées, alors que d'élégants et distingués soufflets relient les véhicules entre eux, m'a plongé dans une profonde nostalgie, car je m'imaginais ce train continuer sur la France, remorqué par une Pacific, une Mountain ou encore une 141-R de la SNCF, période où la gare internationale de Vallorbe constituait une légende ferroviairo-européenne absolument unique en son genre (le célébrissime “Train des Rois” ou “Roi des Trains”, le fameux “Simplon – Orient – Express”, desservait quotidiennement ce lieu); hélas aujourd'hui, victime de notre fichue époque nihiliste dans de nombreux domaines existentiels, cette gare n'est devenue plus que l'ombre d'elle-même, voire une sorte de gigantesque mouroir alors que, simultanément, une grande partie des voies de la zone "marchandises" a été volontairement mise hors service suite à des décisions ordonnées par des "dirigeants" incompétents, dont leur vision ne dépasse pas l'extrémité de leur nez ! Chefs de gare, sous-chefs et commis d'exploitation, agents de guichet, mécaniciens de locomotives, contrôleurs et chefs de train résidant sur place, ouvriers de gare, agents de manoeuvre, etc., bref, tout cet attachant monde cheminot, à la dimension humaine glorifiée par le port de leur uniforme régnant depuis des décennies, a disparu à tout jamais !

A 16.43 h., notre rame régionale quitte ces lieux, et nous nous rendons à Cossonay, gare où le train historique fera halte, de façon à ce que ses deux locomotives soient à nouveau décroisées, cette fois locomotive Be 4/7 12504 comme machine de renfort en tête, et se placent ainsi en direction du Nord jusqu'à leur gare terminus d'Olten. Sur le quai 2, nous attendons l'arrivée du train et, peu avant 17.30 h., le voilà qui apparaît dans toute son élégance, pour finalement faire arrêt dans cette gare. A 17.45 h., une fois toutes les opérations préalables d'exploitation effectuées, le convoi s'ébranle, puis s'éloigne en direction de la Suisse allemande; nous aurons alors vécu de très brillants instants.

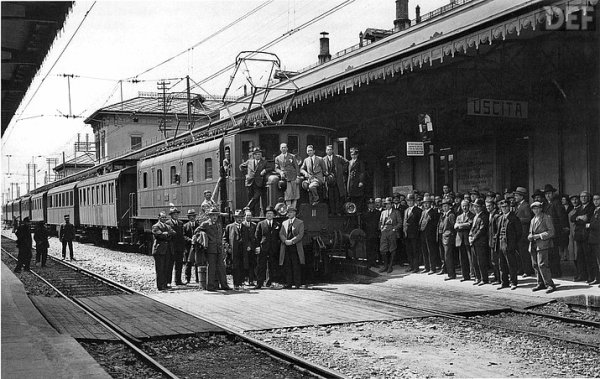

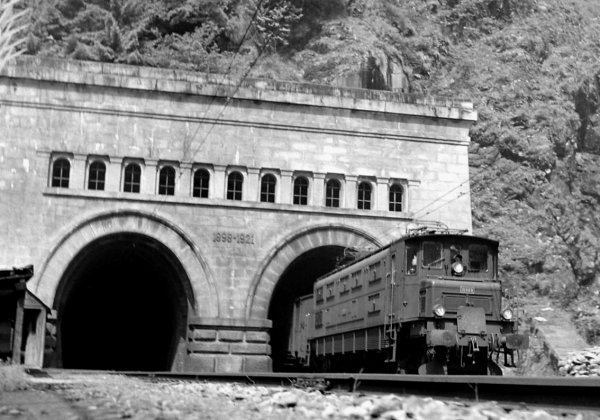

Pour la petite histoire, durant la période d'horaire 1930/1931, les Be 4/7 12501 à 12503 quittèrent la Ligne du Saint-Gothard pour le Simplon, où elles furent attribuées au dépôt de Lausanne mais, par contre, principalement utilisées entre Brigue et Domodossola, parcours fraîchement électrifié en courant suisse; cependant, on peut admettre, qu'au moins l'une de ces trois machines, se soit rendue à Vallorbe, car l'électrification de la ligne Lausanne - Vallorbe remonte à 1925, donc avant l'arrivée de ces véhicules-moteurs en Suisse romande. Une personne aiglonne, aujourd'hui décédée, se souvenait avoir vu passer, vers la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, de nombreux trains de permissionnaires ou de blessés de guerre en direction de la France, ces convois très souvent remorqués par ce type de locomotive, alors que ces six machines étaient déjà toutes réparties entre les deux dépôts de Berne et de Bienne.

Quant aux Ae 3/6 II, deux machines ont été attribuées durant une très courte période au dépôt de Lausanne au milieu des années 1920; cependant, ce type de machine n'apparaissait que très rarement sur les lignes du 1er Arrondissement des CFF (exception: Yverdon pour les grosses réparations et révisions périodiques); là également, il pourrait s'avérer que Vallorbe ait reçu la visite de ce type de locomotive électrique à transmission par bielles, il y a déjà de cela près de nonante ans.

Hormis les locomotives elles-mêmes, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'élégance raffinée de la rame des voitures voyageurs accouplées, dont l'allure générale et le confort intérieur (du moins pour certaines d'entre-elles) affichent un très haut niveau; et là, je ne parle pas des voitures CIWL, MITROPA, ou DSG, construites entre les années 1920 et le milieu des années 1950, qui offraient à leur clientèle, en plus de leur aspect extérieur, une orgie de beauté, encore actuellement insurpassée au niveau de leur divers aménagements intérieurs !

Le parcours d'aller s'effectua via la Vallée de la Broye par Biel/Bienne – Lyss – Payerne – Palézieux - Lausanne, alors que le trajet de retour eut lieu le long du pied du Jura, soit Cossonay – Neuchâtel – Biel/Bienne.

En matière de matériel roulant, fut choisie la fameuse “rame 1930”, formée de cinq voitures, dont l'emblématique voiture-restaurant brune Dr 4ü No 25. Ce convoi fut remorqué par la double traction des locomotives Ae 3/6 II 10439 à transmission par bielles de 1925 (locomotive de renfort en tête) et Be 4/7 12504 de 1922 ou “Grande Sécheron” (véhicule-moteur titulaire). Ainsi formé, ce train se présenta donc dans une fort bouleversante dimension ferroviairo-humaniste.

L'arrivée de ce train eut lieu à Vallorbe à 12.52 h., alors que le départ pour s'en retourner en Suisse allemande était fixé à 17.00 heures.

En compagnie de mes deux amis Jean-François et Beat, nous sommes descendus à Bretonnières, afin d'effectuer la vidéo souhaitée en pleine campagne; une fois le train historique passé, nous avons attendu la rame régionale suivante pour atteindre Vallorbe, de façon à pouvoir procéder aux diverses prises de vues ferroviaires nécessaires (mouvements de manoeuvre par suite du décroisement des locomotives, recherche d'ambiances, etc.). Lorsque nous nous approchâmes du convoi à l'arrêt, alors que les voyageurs étaient déjà partis pour consommer leur repas, je fus immédiatement saisi par l'incontournable cocktail olfactif d'huile et de métal émanant de la rame toute entière, alors que tout était calme, situation propice à une contemplation, puis à une méditation. Oh, instants ferroviaires authentiques et irremplaçables jusqu'à la fin des temps !

De cette journée à Vallorbe, je retiendrai tout particulièrement l'aspect de ce train voyageurs d'autrefois, garé sur voie 5 face au quai couvert par une très belle charpente en bois et soutenue par une longue rangée de magnifiques colonnes en granit; la vision de cette rame, entièrement formée de voitures aux entrées d'extrémité vestibulées, alors que d'élégants et distingués soufflets relient les véhicules entre eux, m'a plongé dans une profonde nostalgie, car je m'imaginais ce train continuer sur la France, remorqué par une Pacific, une Mountain ou encore une 141-R de la SNCF, période où la gare internationale de Vallorbe constituait une légende ferroviairo-européenne absolument unique en son genre (le célébrissime “Train des Rois” ou “Roi des Trains”, le fameux “Simplon – Orient – Express”, desservait quotidiennement ce lieu); hélas aujourd'hui, victime de notre fichue époque nihiliste dans de nombreux domaines existentiels, cette gare n'est devenue plus que l'ombre d'elle-même, voire une sorte de gigantesque mouroir alors que, simultanément, une grande partie des voies de la zone "marchandises" a été volontairement mise hors service suite à des décisions ordonnées par des "dirigeants" incompétents, dont leur vision ne dépasse pas l'extrémité de leur nez ! Chefs de gare, sous-chefs et commis d'exploitation, agents de guichet, mécaniciens de locomotives, contrôleurs et chefs de train résidant sur place, ouvriers de gare, agents de manoeuvre, etc., bref, tout cet attachant monde cheminot, à la dimension humaine glorifiée par le port de leur uniforme régnant depuis des décennies, a disparu à tout jamais !

A 16.43 h., notre rame régionale quitte ces lieux, et nous nous rendons à Cossonay, gare où le train historique fera halte, de façon à ce que ses deux locomotives soient à nouveau décroisées, cette fois locomotive Be 4/7 12504 comme machine de renfort en tête, et se placent ainsi en direction du Nord jusqu'à leur gare terminus d'Olten. Sur le quai 2, nous attendons l'arrivée du train et, peu avant 17.30 h., le voilà qui apparaît dans toute son élégance, pour finalement faire arrêt dans cette gare. A 17.45 h., une fois toutes les opérations préalables d'exploitation effectuées, le convoi s'ébranle, puis s'éloigne en direction de la Suisse allemande; nous aurons alors vécu de très brillants instants.

Pour la petite histoire, durant la période d'horaire 1930/1931, les Be 4/7 12501 à 12503 quittèrent la Ligne du Saint-Gothard pour le Simplon, où elles furent attribuées au dépôt de Lausanne mais, par contre, principalement utilisées entre Brigue et Domodossola, parcours fraîchement électrifié en courant suisse; cependant, on peut admettre, qu'au moins l'une de ces trois machines, se soit rendue à Vallorbe, car l'électrification de la ligne Lausanne - Vallorbe remonte à 1925, donc avant l'arrivée de ces véhicules-moteurs en Suisse romande. Une personne aiglonne, aujourd'hui décédée, se souvenait avoir vu passer, vers la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, de nombreux trains de permissionnaires ou de blessés de guerre en direction de la France, ces convois très souvent remorqués par ce type de locomotive, alors que ces six machines étaient déjà toutes réparties entre les deux dépôts de Berne et de Bienne.

Quant aux Ae 3/6 II, deux machines ont été attribuées durant une très courte période au dépôt de Lausanne au milieu des années 1920; cependant, ce type de machine n'apparaissait que très rarement sur les lignes du 1er Arrondissement des CFF (exception: Yverdon pour les grosses réparations et révisions périodiques); là également, il pourrait s'avérer que Vallorbe ait reçu la visite de ce type de locomotive électrique à transmission par bielles, il y a déjà de cela près de nonante ans.

Hormis les locomotives elles-mêmes, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'élégance raffinée de la rame des voitures voyageurs accouplées, dont l'allure générale et le confort intérieur (du moins pour certaines d'entre-elles) affichent un très haut niveau; et là, je ne parle pas des voitures CIWL, MITROPA, ou DSG, construites entre les années 1920 et le milieu des années 1950, qui offraient à leur clientèle, en plus de leur aspect extérieur, une orgie de beauté, encore actuellement insurpassée au niveau de leur divers aménagements intérieurs !

.