Entre 1953 et 1961, MAERKLIN a produit le modèle HO de la locomotive électrique allemande de man½uvre du type E 63, dans son aspect d'origine de la DRG (Deutsche Reichsbahn Gesellschaft) et construite en huit unités entre 1935 et 1939, réparties en deux séries d'aspect légèrement différent (machine choisie par MAERKLIN en la personne de la E 6302, issue de la série "BBC Allemagne" E 6301 à 6304, 6306 et 6308). De 1953 à 1961, sous la désignation « CE 800 » puis 3001 dès 1958, ce modèle arborait une robe verte. De 1955 à 1961, cette même petite locomotive fut également produite à la couleur brune et fut désignée par CEB 800 (B pour « braun ») puis 3002, ceci également dès 1958. Par contre, je me limite strictement à ces deux modèles dans leur aspect de sortie d'usine (bien évidemment munies de leur pantographe - No 7 - à deux frotteurs simples espacés de 8 mm). Une importante précision complémentaire: Durant les années 1958 et 1959 seulement, la désignation "CE 800" fut remplacée par le numéro "3000", alors que dès 1960/1961, toute désignation disparut, que ce soit celle de "CE 800" ou celle de "3000". Par contre, les modèles "3000" sont très rares et peuvent atteindre une valeur de CHF 500.00, voire plus. Quant aux productions postérieures des E 63 MAERKLIN, ceci dès 1961 et jusqu'en 1995 (entre autres équipées du pantographe modernisé No 9, alors que la caisse apparaissait aux couleurs rouge-brun et rouge-vif), elles n'entrent plus dans le cadre de cet article.

.

Ces deux modèles furent d'emblée munis d'une caisse en matière synthétique, mais toutefois robuste, tout comme le modèle de la locomotive-tender CM 800 puis 3000, reproduisant le type 89 (numéroté 89005 dans son aspect d'origine (deux lanternes individuelles frontales sur l'avant uniquement), puis 89028 de la DRG/DB, ainsi que celui de la FM 800 puis 3003, reproduisant l'emblématique et magnifique locomotive à vapeur à tender séparé du type BR 24 (numéro 24058), au surnom de « Steppenpferd » ou « Cheval des Steppes », machine très proche de nos célèbres B 3/4 de la série 1601 à 1747 et 1301 à 1369, ceci bien évidemment mis à part l'application des imposants et splendides déflecteurs de fumée du type Wagner sur les machines allemandes.

Ces deux modèles furent d'emblée munis d'une caisse en matière synthétique, mais toutefois robuste, tout comme le modèle de la locomotive-tender CM 800 puis 3000, reproduisant le type 89 (numéroté 89005 dans son aspect d'origine (deux lanternes individuelles frontales sur l'avant uniquement), puis 89028 de la DRG/DB, ainsi que celui de la FM 800 puis 3003, reproduisant l'emblématique et magnifique locomotive à vapeur à tender séparé du type BR 24 (numéro 24058), au surnom de « Steppenpferd » ou « Cheval des Steppes », machine très proche de nos célèbres B 3/4 de la série 1601 à 1747 et 1301 à 1369, ceci bien évidemment mis à part l'application des imposants et splendides déflecteurs de fumée du type Wagner sur les machines allemandes.

.

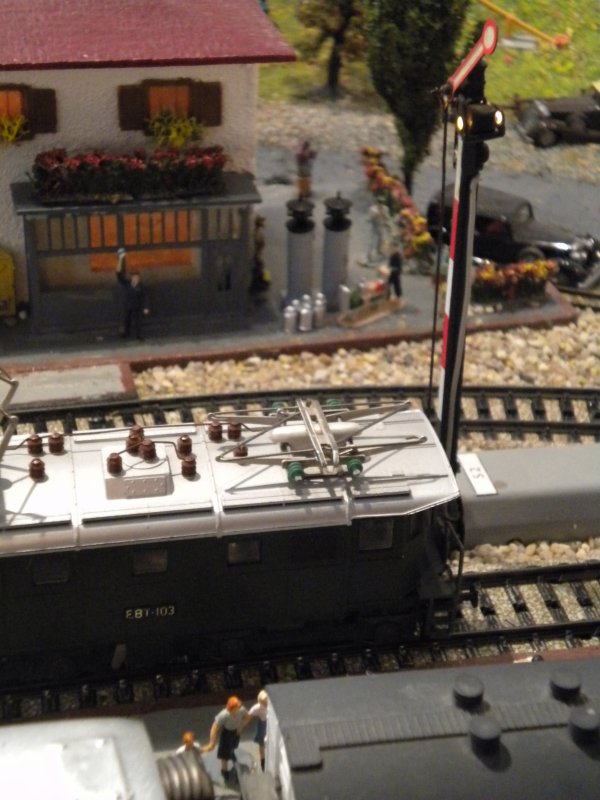

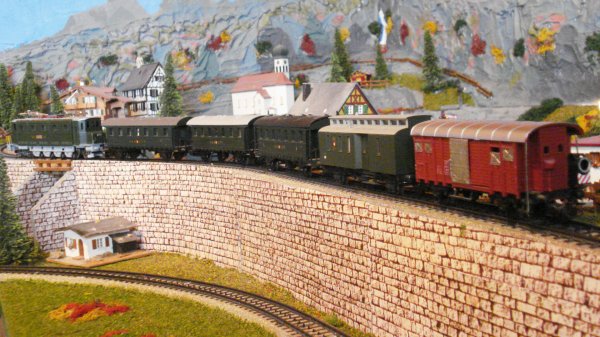

De par sa caisse en matière synthétique, la puissance de traction des modèles E 63 demeurait moyenne et lui permettait, en palier, de toutefois remorquer une rame d'au moins dix wagons marchandises à deux essieux, à condition que les paliers d'essieux de ces véhicules soient correctement lubrifiés ; il est clair que, si ce modèle avait reçu une caisse métallique, comme les locomotives-tender TM 800 (3004) ou TK 800 (3031-3032), son effort de traction aurait été nettement supérieur. Le seul "bémol" de ces modèles apparaît au niveau de la peinture gris-argent du toit qui, avec le temps et les inévitables manipulations, a tendance à s'écailler, voire à se détacher; cela tient probablement au fait que la surface du toit est parfaitement lisse et que, par conséquent, la peinture peine à s'accrocher. La solution idéale consiste à démonter le pantographe, puis à frotter cette partie avec une toile d'émeri très fine, afin de rendre la surface légèrement rêche, et finalement à repeindre le toit et remonter le pantographe. Par contre, si ce modèle avait été produit avec une caisse en fonte injectée, ce problème de peinture de toiture ne serait, tout simplement, pas apparu.

De par sa caisse en matière synthétique, la puissance de traction des modèles E 63 demeurait moyenne et lui permettait, en palier, de toutefois remorquer une rame d'au moins dix wagons marchandises à deux essieux, à condition que les paliers d'essieux de ces véhicules soient correctement lubrifiés ; il est clair que, si ce modèle avait reçu une caisse métallique, comme les locomotives-tender TM 800 (3004) ou TK 800 (3031-3032), son effort de traction aurait été nettement supérieur. Le seul "bémol" de ces modèles apparaît au niveau de la peinture gris-argent du toit qui, avec le temps et les inévitables manipulations, a tendance à s'écailler, voire à se détacher; cela tient probablement au fait que la surface du toit est parfaitement lisse et que, par conséquent, la peinture peine à s'accrocher. La solution idéale consiste à démonter le pantographe, puis à frotter cette partie avec une toile d'émeri très fine, afin de rendre la surface légèrement rêche, et finalement à repeindre le toit et remonter le pantographe. Par contre, si ce modèle avait été produit avec une caisse en fonte injectée, ce problème de peinture de toiture ne serait, tout simplement, pas apparu.

.

Pour le collectionneur et le ferrovipathe, la publicité MAERKLIN de l'époque, relative au modèle E 6302, comporte une mention à la fois incontournable et émouvante ; elle est la suivante : « Les locomotives électriques suisses du type Ee 3/3 leur ressemblent beaucoup » (les E 63 de la DRG - puis DB dès 1949 - se rapprochent par contre tout particulièrement des Ee 3/3 CFF de la série 16381 à 16414, dont les capots sont plus carrés et de dimensions presque égales). Avec cette phrase publicitaire emblématique, tout est dit et, dès lors, chaque exploitant suisse d'un réseau MAERKLIN, au moins possesseur d'une RSM 800 (amalgame d'une Ae 3/5 10201 à 10226 pour la caisse et du prototype Be 3/5 12201 pour l'entraînement à bielles), d'une « Crocodile » Ce 6/8 III CCS 800/3015, d'une Re 4/4 I 427 à 450 du type RE, RES ou RET 800-3014, ainsi que d'une Ae 6/6 11414 « Berne » (numéro de catalogue 3050), ne peut qu'également détenir au moins un exemplaire de cet emblématique modèle de locomotive électrique de man½uvre, s'il veut que son parc d'anciennes machines MAERKLIN suisses en HO soit complet.

Pour le collectionneur et le ferrovipathe, la publicité MAERKLIN de l'époque, relative au modèle E 6302, comporte une mention à la fois incontournable et émouvante ; elle est la suivante : « Les locomotives électriques suisses du type Ee 3/3 leur ressemblent beaucoup » (les E 63 de la DRG - puis DB dès 1949 - se rapprochent par contre tout particulièrement des Ee 3/3 CFF de la série 16381 à 16414, dont les capots sont plus carrés et de dimensions presque égales). Avec cette phrase publicitaire emblématique, tout est dit et, dès lors, chaque exploitant suisse d'un réseau MAERKLIN, au moins possesseur d'une RSM 800 (amalgame d'une Ae 3/5 10201 à 10226 pour la caisse et du prototype Be 3/5 12201 pour l'entraînement à bielles), d'une « Crocodile » Ce 6/8 III CCS 800/3015, d'une Re 4/4 I 427 à 450 du type RE, RES ou RET 800-3014, ainsi que d'une Ae 6/6 11414 « Berne » (numéro de catalogue 3050), ne peut qu'également détenir au moins un exemplaire de cet emblématique modèle de locomotive électrique de man½uvre, s'il veut que son parc d'anciennes machines MAERKLIN suisses en HO soit complet.

.

A titre d'anecdote complémentaire, lors d'une exposition en gare de Vallorbe, il y de cela de nombreuses années, à la vue d'une Ee 3/3 CFF, un ferrovipathe français fit la réflexion suivante, que je considère comme fort judicieuse; il déclara: "Votre Ee 3/3 constitue un compromis entre une "Crocodile" et une "Boîte à sel" !

.

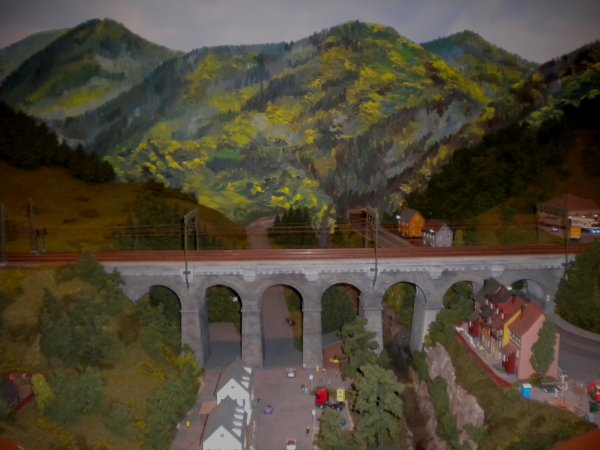

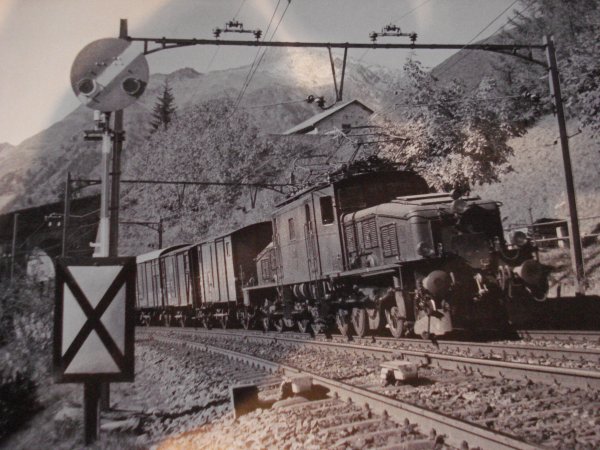

Dans la réalité, en plus du service de la manoeuvre, les Ee 3/3 effectuaient quelquefois des prestations de ligne, sur de courts trajets entre leur gare d'attache et les gares ou stations les plus voisines (par exemple entre St-Maurice et Monthey ou encore entre Erstfeld et Flüelen ou Sisikon). En outre, à titre de renseignement complémentaire, jusque vers le milieu des années 1950, les locomotives Ee 3/3 affichaient une couleur vert-foncé pour la caisse et gris-clair pour le châssis et les organes de roulement; au fur et à mesure des révisions principales, elles reçurent une robe rouge-brun, alors que le châssis devint gris-foncé. A partir des années 1980, elles furent peintes en rouge-vif, comme ce fut le cas pour un grand nombre de locomotives de ligne.

Dans la réalité, en plus du service de la manoeuvre, les Ee 3/3 effectuaient quelquefois des prestations de ligne, sur de courts trajets entre leur gare d'attache et les gares ou stations les plus voisines (par exemple entre St-Maurice et Monthey ou encore entre Erstfeld et Flüelen ou Sisikon). En outre, à titre de renseignement complémentaire, jusque vers le milieu des années 1950, les locomotives Ee 3/3 affichaient une couleur vert-foncé pour la caisse et gris-clair pour le châssis et les organes de roulement; au fur et à mesure des révisions principales, elles reçurent une robe rouge-brun, alors que le châssis devint gris-foncé. A partir des années 1980, elles furent peintes en rouge-vif, comme ce fut le cas pour un grand nombre de locomotives de ligne.

.

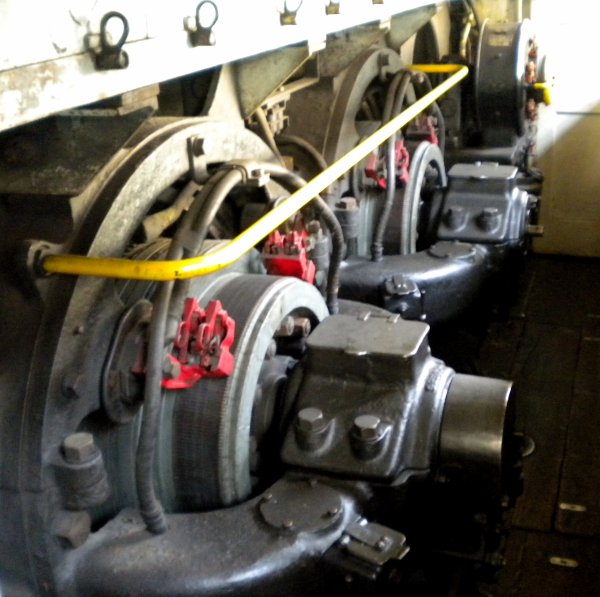

Pour en revenir à notre modèle de la E 63 de la DRG/DB, une de ses principales caractéristiques demeurait dans l'émission d'une musique électromécanique absolument merveilleuse et fort attachante, ceci en raison de sa grande démultiplication, de sa véritable "cascade" d'engrenages à denture droite ; en pleine marche, cette petite locomotive « chantait » carrément, tout comme les machines allemandes réelles, ainsi que nos Ee 3/3 helvétiques, hélas petites locomotives aujourd'hui presque toutes disparues de nos gares et remplacées par un type de machine, qui fait vraiment penser à une locomotive-jouet du style « Playmobil » et désignées par Ee 922. A ce jour et à ma connaissance, les locomotives Ee 3/3 ci-dessous, des numéros 16331 et suivants (cabine centrale) ont été conservées :

Pour en revenir à notre modèle de la E 63 de la DRG/DB, une de ses principales caractéristiques demeurait dans l'émission d'une musique électromécanique absolument merveilleuse et fort attachante, ceci en raison de sa grande démultiplication, de sa véritable "cascade" d'engrenages à denture droite ; en pleine marche, cette petite locomotive « chantait » carrément, tout comme les machines allemandes réelles, ainsi que nos Ee 3/3 helvétiques, hélas petites locomotives aujourd'hui presque toutes disparues de nos gares et remplacées par un type de machine, qui fait vraiment penser à une locomotive-jouet du style « Playmobil » et désignées par Ee 922. A ce jour et à ma connaissance, les locomotives Ee 3/3 ci-dessous, des numéros 16331 et suivants (cabine centrale) ont été conservées :

.

- 16332 et 16351 (Swisstrain, Le Locle et Payerne), 16363 (DVZO, Bauma), 16399 (SBB-Historic, Olten). A ce

- 16332 et 16351 (Swisstrain, Le Locle et Payerne), 16363 (DVZO, Bauma), 16399 (SBB-Historic, Olten). A ce

sujet, le modèle MAERKLIN actuel de la Ee 3/3 CFF qui, s'il est absolument exact au niveau de la qualité de

sa reproduction, ne produit par contre plus le moindre chant ; ce nouveau modèle est hélas muet comme

une carpe et, de ce fait, ne plonge plus du tout le ferrovipathe dans la véritable ambiance, qu'une Ee 3/3

réelle offrait lorsqu'elle allait et venait inlassablement parmi les voies et les aiguillages de nos grandes

gares, ceci durant plus de huitante ans pour les plus anciennes ; qui dit mieux ? Toujours au sujet de ces

machines, il est possible que, parmi les quelques rares Ee 3/3 encore en service, une ou plusieurs soient

encore sauvées.

.

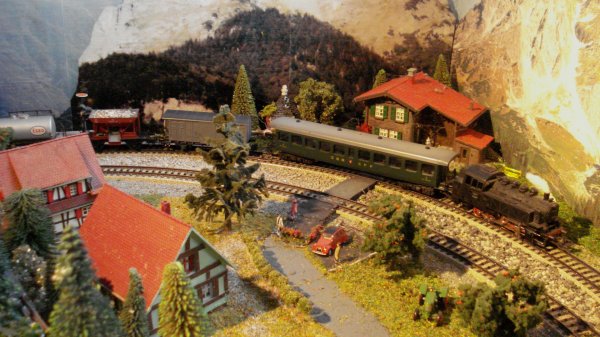

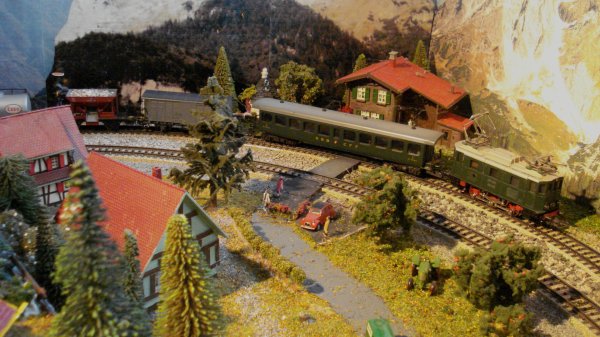

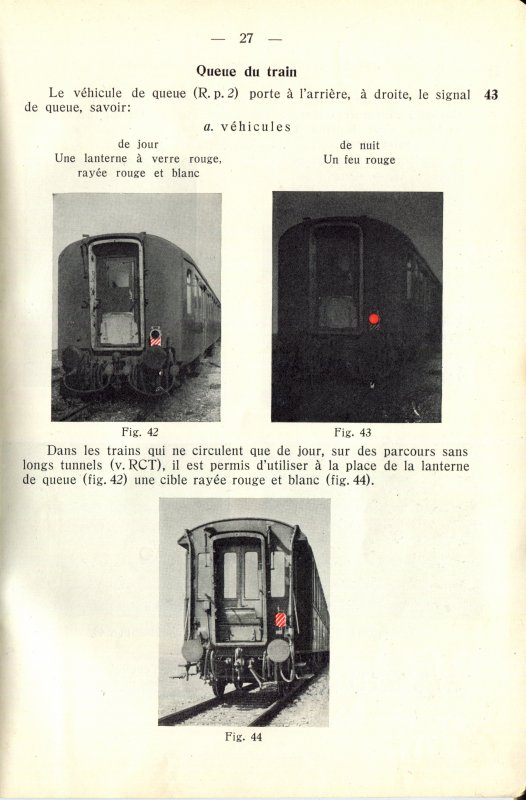

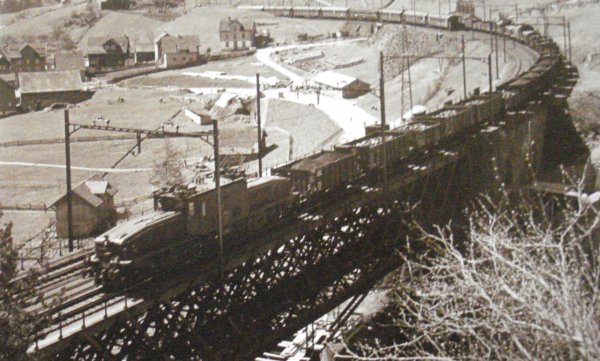

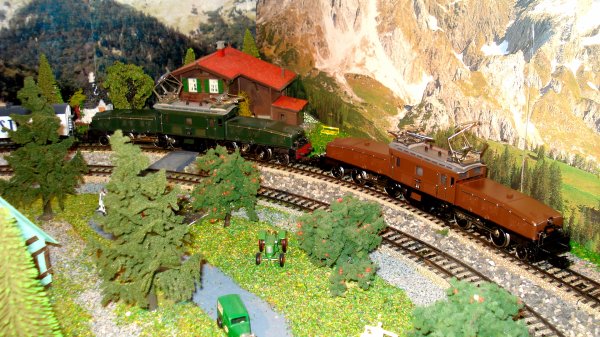

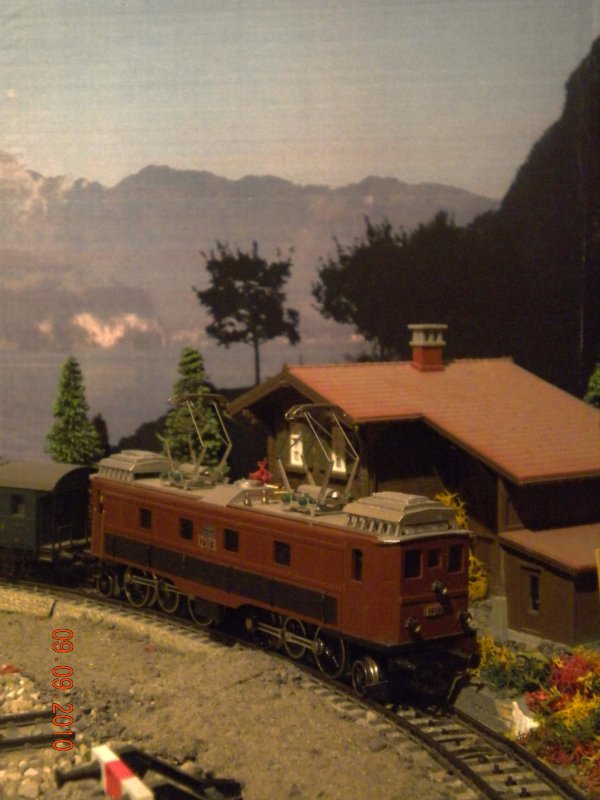

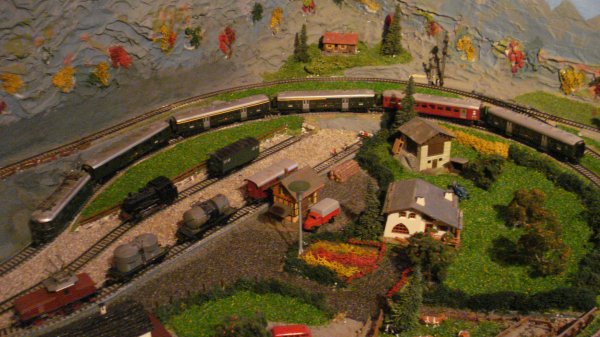

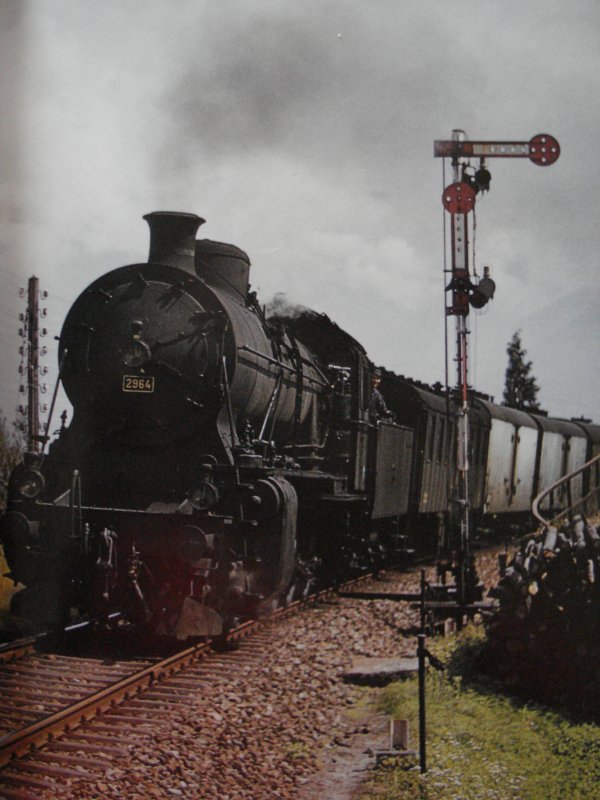

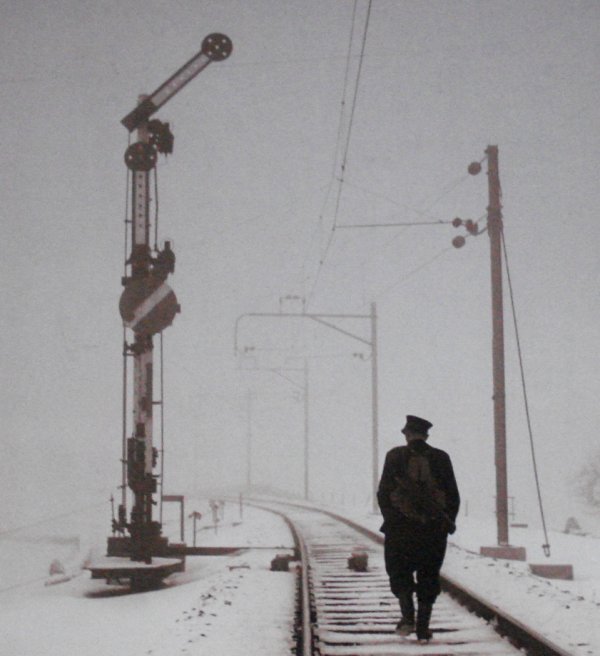

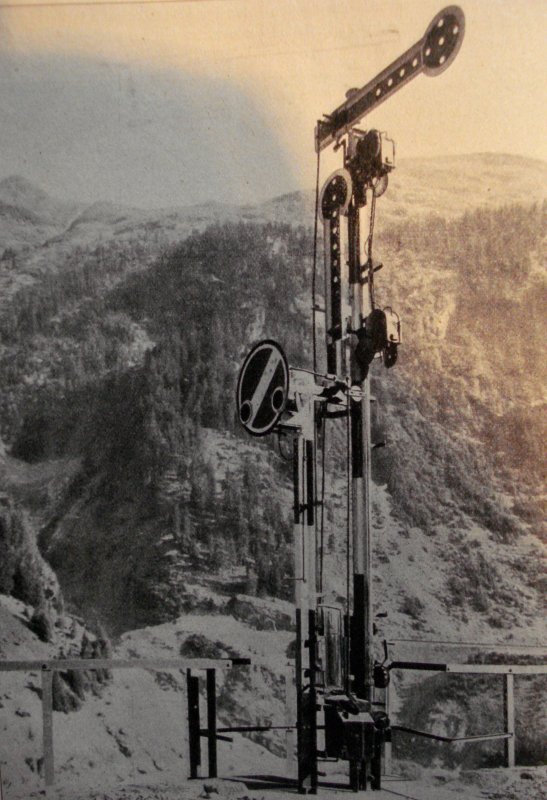

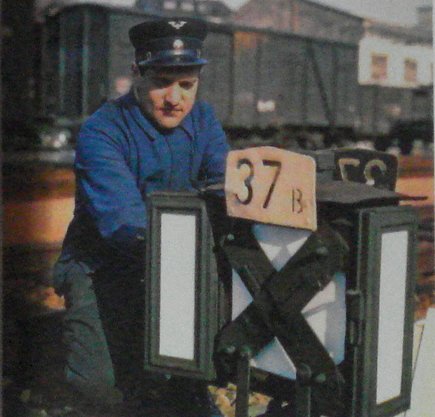

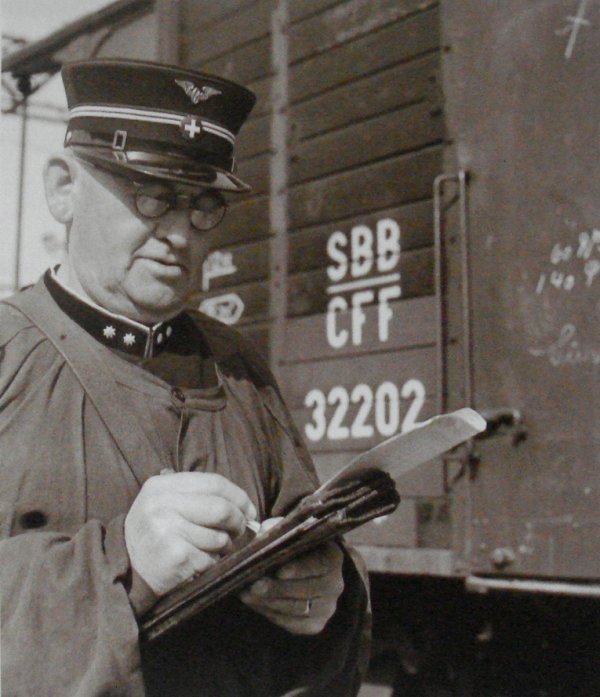

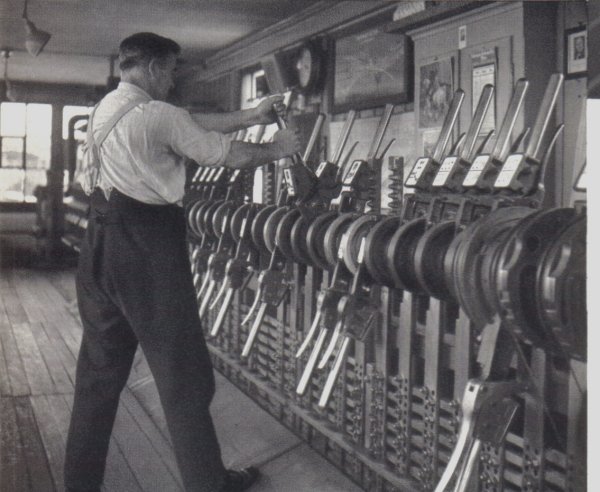

Ci-après, quelques photographies des locomotives réelles DRG et CFF, ainsi que des modèles MAERKLIN en pleine activité..

.

.

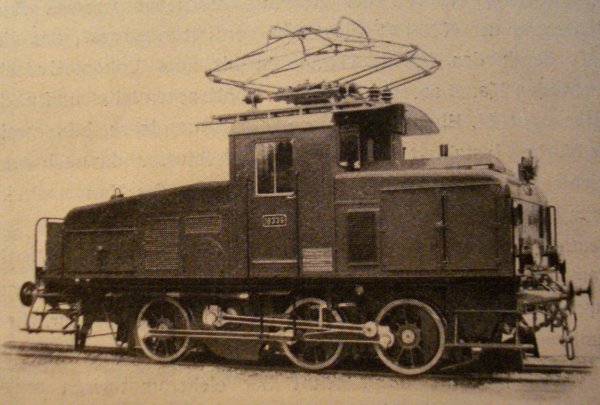

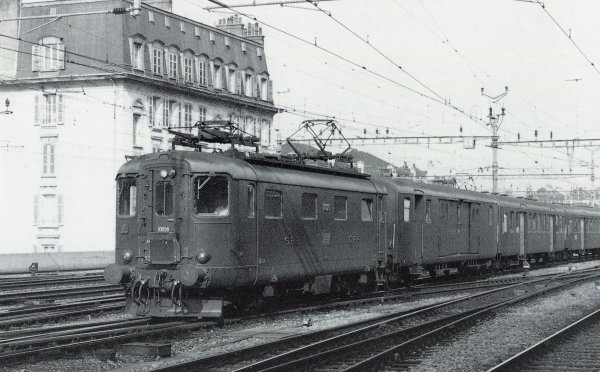

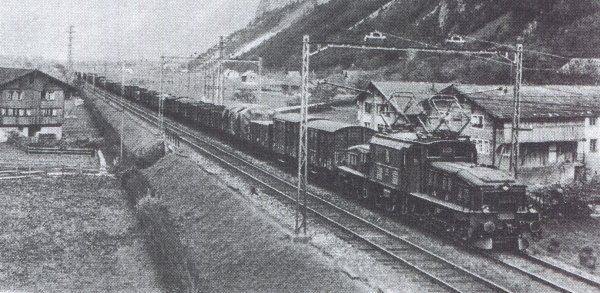

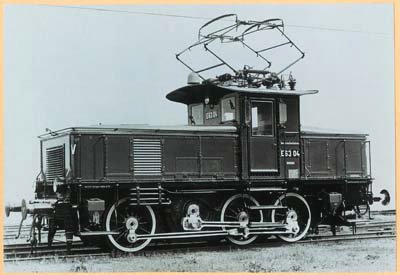

Ci-dessus, le seul document officiel d'une E 63 DRG d'origine (E 6304), que je connaisse

et que j'ai pu trouver dans l'Internet; ci-dessous, une Ee 3/3 CFF de la série 16331 à 16350.

Ces deux machines sont encore équipées de leur pantographe d'origine à deux frotteurs simples espacés

.

.

.

.

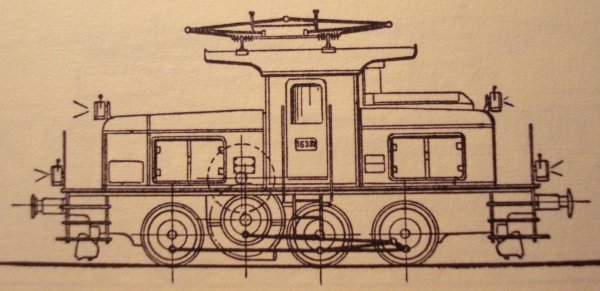

Ci-dessus, le plan des Ee 3/3 de la série 16381 à 16414, machines suisses les plus ressemblantes

aux E 63 allemandes, ceci en raison de leurs capots plus carrés et presque d'égales dimensions.

Ci-dessous, vue réelle d'une Ee 3/3 de la même série, mais déjà équipée du pantographe unifié à palette

.

.

.

.

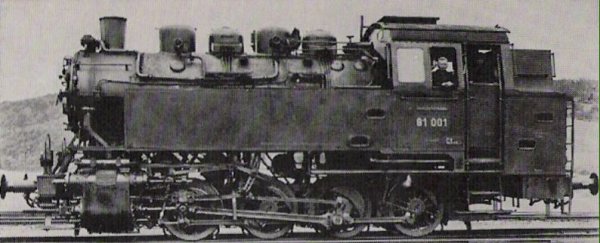

Ci-dessus, une Ee 3/3, encore dans sa couleur vert-foncé en gare de Bâle dans les années 1950

et, ci-dessous, dans sa robe désormais rouge (après avoir porté la couleur rouge-brun

durant une trentaine d'années en chiffres ronds) et munie de son pantographe unifié

.

.

.

.

Une E 63 modernisée, mais qui ne correspond hélas plus du tout à celle d'origine, alors pleine de charme

(adjonction d'une fenêtre centrale et nouvelle numérotation UIC - 163 au lieu de E 63 -, etc.)

.

.

.

La Ee 3/3 16363 du DVZO à Bauma, magnifiquement restaurée dans son aspect de la fin des années 1950

.