En 1941, en même temps que la sortie d'usine des premières locomotives électriques du type Ae 4/6 de la série 10801 à 10812 pour la traction des lourds trains express et de marchandises sur la Ligne du Saint-Gothard (produites jusqu'en 1945) les CFF mirent également en service leur locomotive-prototype à énergie autonome et fonctionnant à l'aide d'une turbine à gaz; ce prototype portait la désignation “Am 4/6 No 1101”. En 1961, cette locomotive fut complètement transformée en locomotive électrique tri-courant (1'500 Volts continu / 25'000 Volts alternatif 50 périodes / 15'000 Volts alternatif 16 2/3 périodes) pour être majoritairement utilisée sur la ligne Genève - La Plaine, électrifiée en 1956 avec le courant continu français; sa désignation fut modifiée en Ae 4/6 III No 10851 munie d'une nouvelle caisse modernisée; les faces frontales étaient identiques à celles des Ae 6/6 de la série 11426 à 11520. Malheureusement, avec le temps, cette nouvelle locomotive, devenue notamment délicate dans sa partie électrique, ne donna plus entière satisfaction et fut démolie en 1978 dans les Ateliers Principaux CFF d'Yverdon.

.

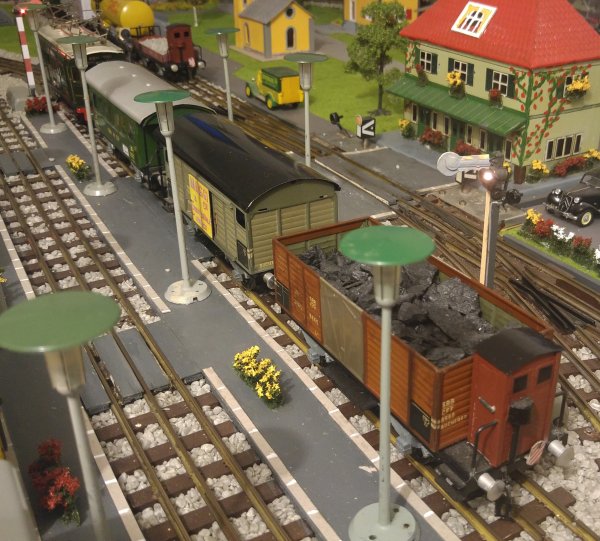

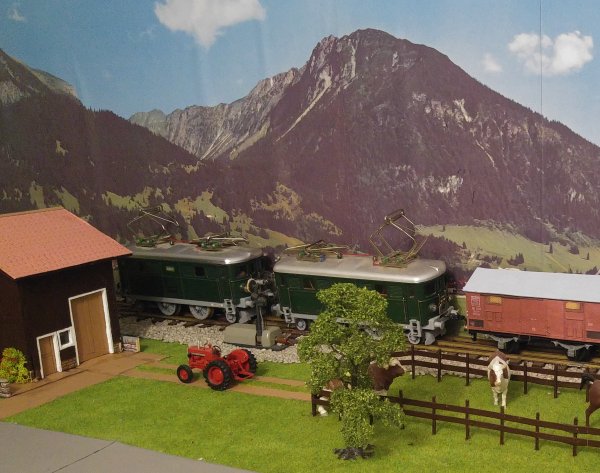

C'est donc l'Am 4/6 originale qui a inspiré la fabrique suisse HAG pour réaliser son modèle “1101”; toutefois et contrairement au prototype CFF, le modèle HAG fut d'emblée muni d'une paire de pantographes, ainsi que d'une double ligne de toiture. Pour des raisons évidentes de franchissement des courbes de faible rayon (37,5 cm) de la voie BUCO, la disposition des essieux (2-B-1) fut fondamentalement différente de celle de la réalité; malgré ces différences, ce modèle “Tin-Plate 0” fut extraordinairement réussi (mis à part sa paire de chasse-corps originaux et fantaisistes, qui ne correspondaient à aucun modèle suisse), ceci tant au niveau de l'esthétique générale que de celui de son parfait fonctionnement doublé d'un très grand effort de traction.

C'est donc l'Am 4/6 originale qui a inspiré la fabrique suisse HAG pour réaliser son modèle “1101”; toutefois et contrairement au prototype CFF, le modèle HAG fut d'emblée muni d'une paire de pantographes, ainsi que d'une double ligne de toiture. Pour des raisons évidentes de franchissement des courbes de faible rayon (37,5 cm) de la voie BUCO, la disposition des essieux (2-B-1) fut fondamentalement différente de celle de la réalité; malgré ces différences, ce modèle “Tin-Plate 0” fut extraordinairement réussi (mis à part sa paire de chasse-corps originaux et fantaisistes, qui ne correspondaient à aucun modèle suisse), ceci tant au niveau de l'esthétique générale que de celui de son parfait fonctionnement doublé d'un très grand effort de traction.

.

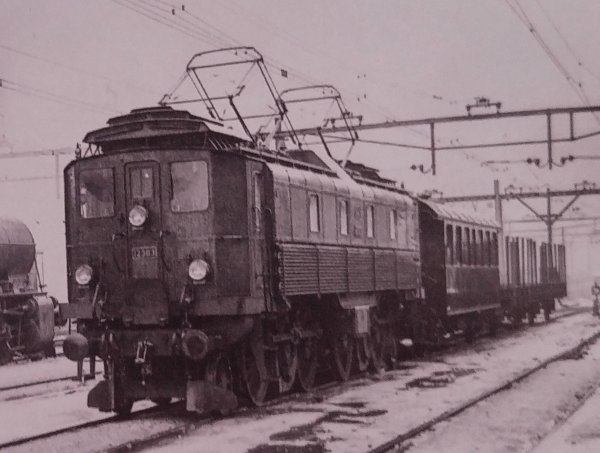

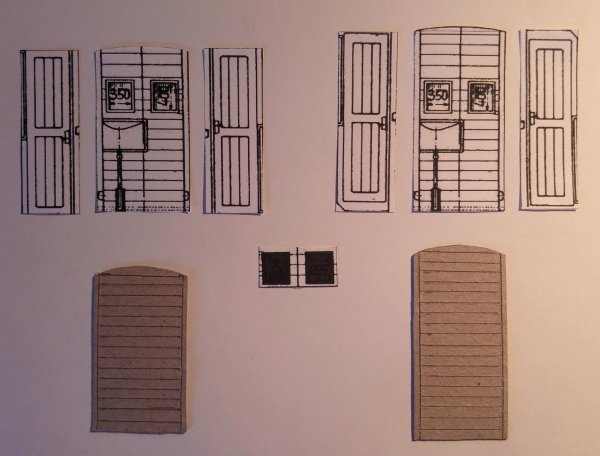

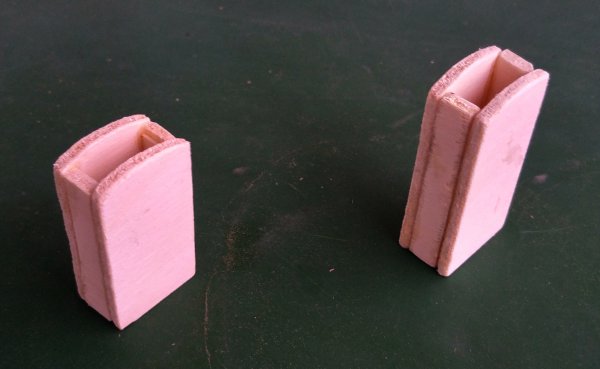

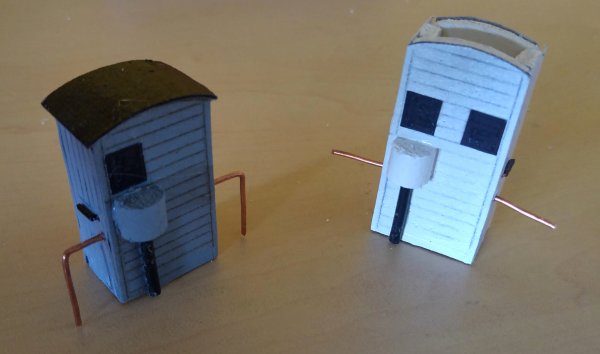

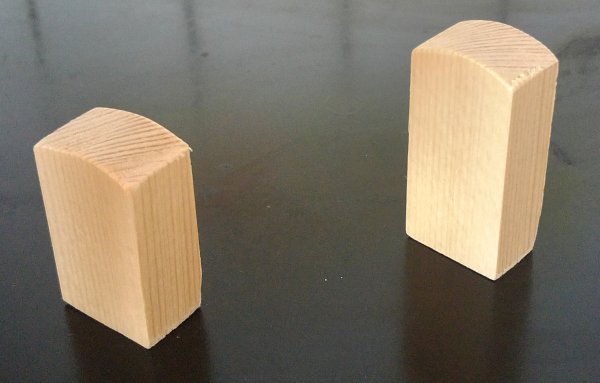

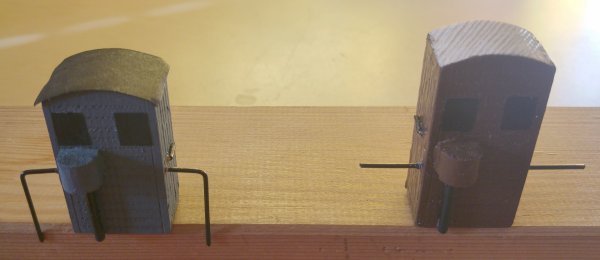

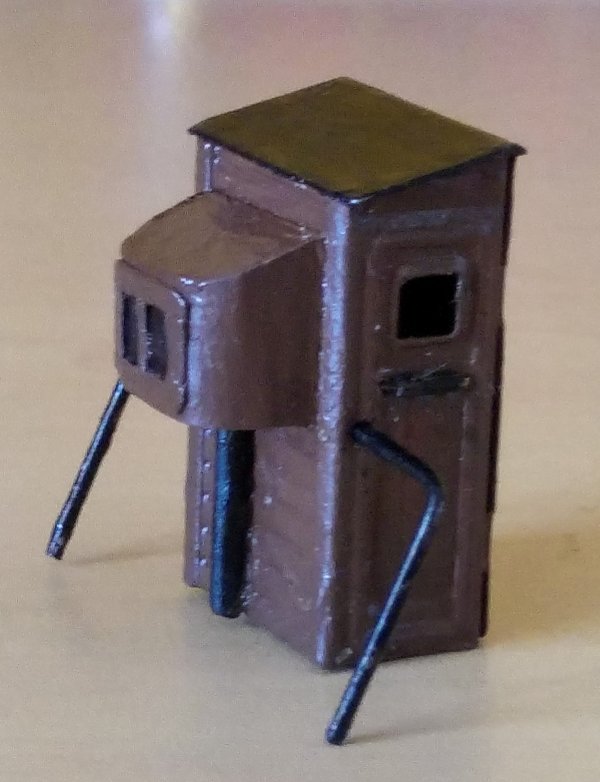

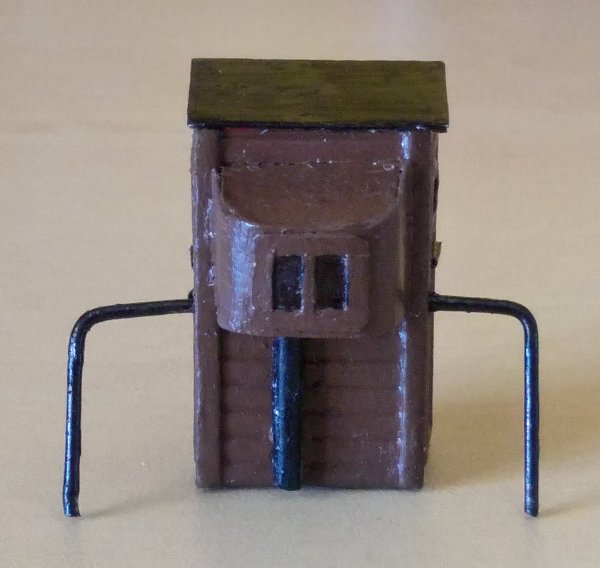

En consultant l'Internet au sujet de la locomotive CFF du type Am 4/6, j'ai constaté que, dans les années 1950, les poutres frontales porte-tampons (fortement proéminentes, semblables à des mentons volontaires et conférant à cette machine une présence altière, doublée d'une sorte de “virilité” à nulle autre pareille) ont été peintes après coup en gris-clair, comme ce fut également le cas sur les locomotives Ae 4/6; à leur sortie d'usine ces poutres se présentaient en gris-foncé. Dans le but d'harmoniser ma 1101 HAG avec mes deux locomotives BUCO du type 314 L, j'ai procédé à l'application de la peinture gris-clair sur les poutres frontales en question, ce qui a considérablement amélioré l'esthétique de la machine, d'autant plus, qu'en son temps, j'avais déjà remplacé les chasse-corps noirs d'origine par des chasse-corps de ma fabrication, également peints en gris-clair et correspondant ainsi à la perfection au modèle CFF appliqué sur la machine originale (voir à ce sujet l'article précédent figurant à la page 48 "Mise en service d'une deuxième locomotive Tin-Plate à l'écartement 0").

En consultant l'Internet au sujet de la locomotive CFF du type Am 4/6, j'ai constaté que, dans les années 1950, les poutres frontales porte-tampons (fortement proéminentes, semblables à des mentons volontaires et conférant à cette machine une présence altière, doublée d'une sorte de “virilité” à nulle autre pareille) ont été peintes après coup en gris-clair, comme ce fut également le cas sur les locomotives Ae 4/6; à leur sortie d'usine ces poutres se présentaient en gris-foncé. Dans le but d'harmoniser ma 1101 HAG avec mes deux locomotives BUCO du type 314 L, j'ai procédé à l'application de la peinture gris-clair sur les poutres frontales en question, ce qui a considérablement amélioré l'esthétique de la machine, d'autant plus, qu'en son temps, j'avais déjà remplacé les chasse-corps noirs d'origine par des chasse-corps de ma fabrication, également peints en gris-clair et correspondant ainsi à la perfection au modèle CFF appliqué sur la machine originale (voir à ce sujet l'article précédent figurant à la page 48 "Mise en service d'une deuxième locomotive Tin-Plate à l'écartement 0").

.

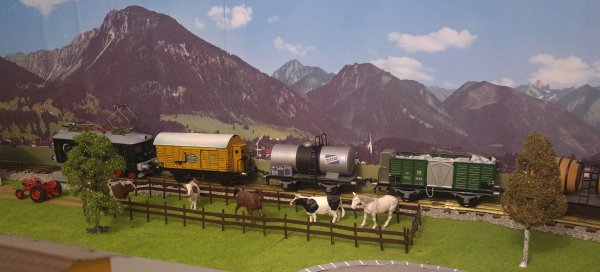

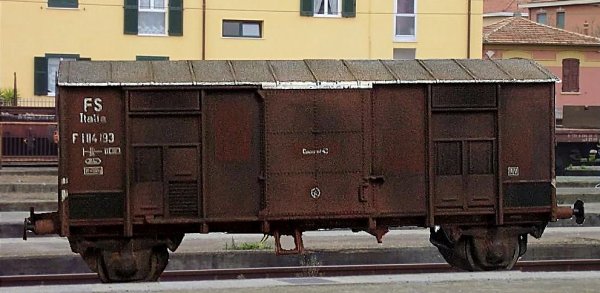

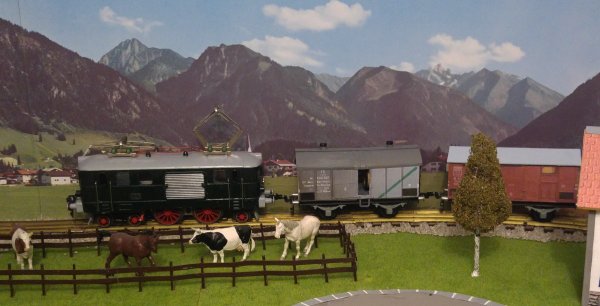

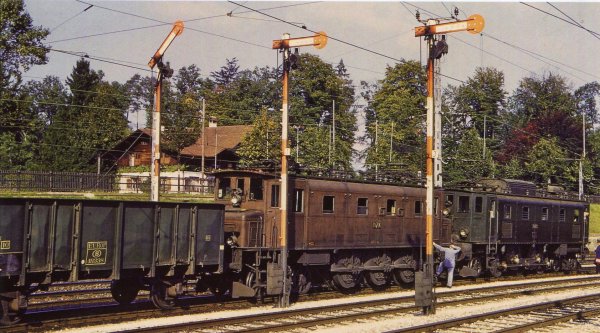

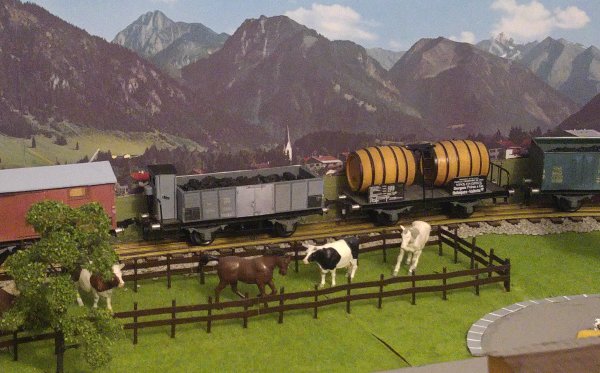

Ci-après, quelques photographies de la locomotive CFF d'origine et du modèle HAG amélioré.

Ci-après, quelques photographies de la locomotive CFF d'origine et du modèle HAG amélioré.

.

.

.

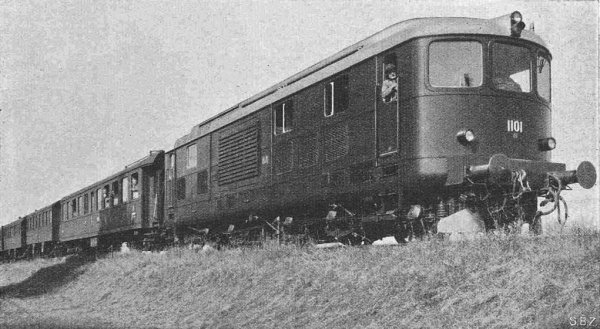

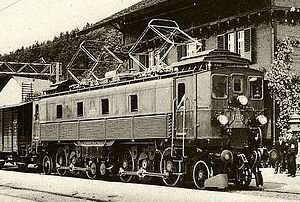

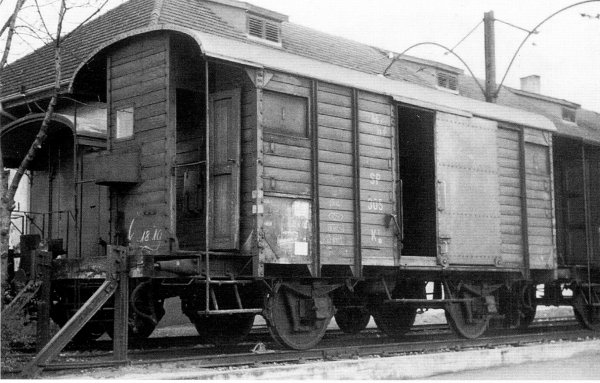

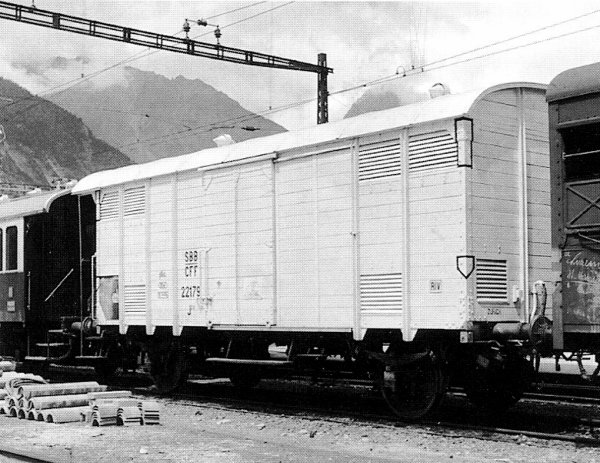

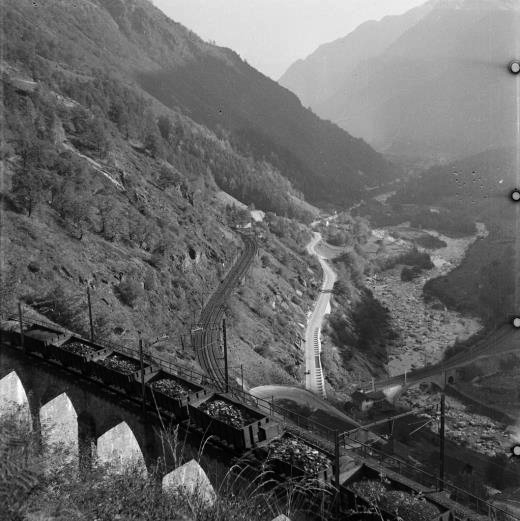

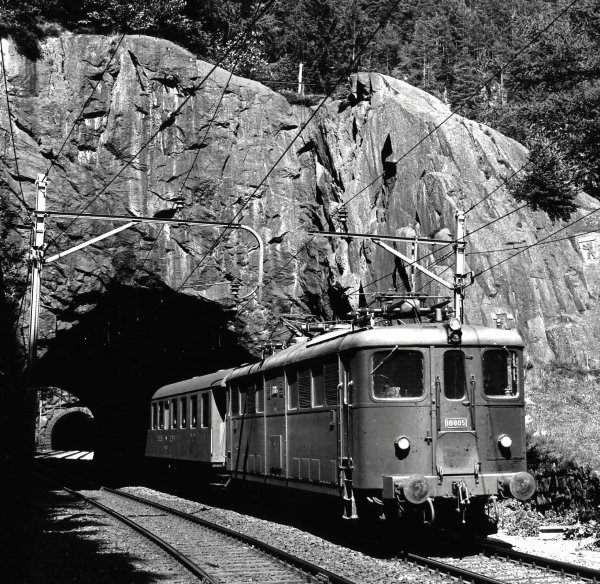

Ci-dessus, l'Am 4/6 1101 dans son aspect original de 1941, remorquant ici un train de voyageurs, dont la première voiture correspond au style du modèle BUCO No 8625 à quatre essieux et, ci-dessous, vers la fin des années 1950, peu avant sa transformation en Ae 4/6 III tri-courant; la traverse frontale porte-tampons et ses chasse-corps peints en gris-clair sont parfaitement visibles.

.

.

.

.

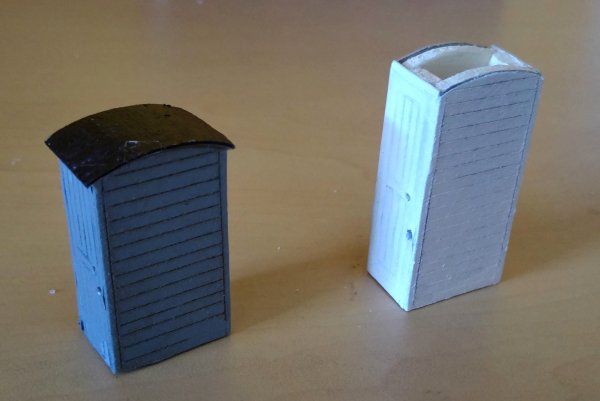

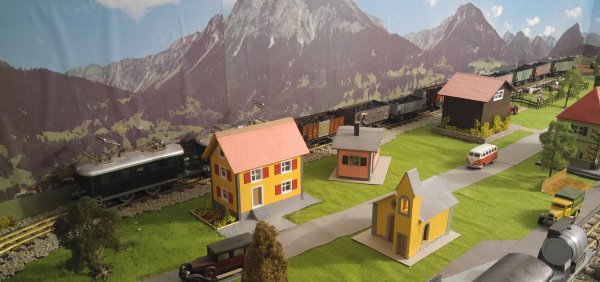

Ci-dessus, voici dans son magnifique nouvel aspect nettement plus proche de l'original, ma locomotive HAG 1101 munie de ses traverses frontales porte-tampons désormais peintes en gris-clair et, ci-dessous, détail de la partie frontale

.